19 août 2011

Primaire socialiste 2012 (4)

De la légitimité d’une candidature

Avant d’aborder plus amplement les questions de fond et le positionnement politique des six candidats à la primaire des socialistes et radicaux de gauche, il m’a semblé opportun de faire le point sur la légitimité des candidats. Il ne s’agit pas de juger la pertinence et l’intérêt de chaque candidature au regard des enjeux politiques mais d’analyser plutôt la manière dont chacun cherche à légitimer sa candidature.

La première des légitimités en politique reste l’élection. C’est parce qu’on est investie du suffrage universel qu’on est autorisé, pour une période donnée, à parler au nom du collectif et à prendre une décision au nom de celui-ci. Mais on compte aussi l’expérience de responsabilités publiques, l’expertise (savoirs-savants), l’opinion publique (les sondages), le soutiens de personnalités politiques ou de la société civile etc.

Ségolène Royal met en avant son expérience à la tête de la Région de Poitou-Charentes, jouant ainsi la carte de la proximité et de l’innovation de terrain. Alors qu’elle jouissait en 2006 d’une grande légitimité médiatique, elle accuse aujourd’hui un sérieux retard dans les intentions de vote. Sa position à l’égard des média a d’ailleurs profondément changé. Comme pour compenser et se démarquer, elle revendique son expérience de candidate à la présidentielle en 2007.

Plus intéressant encore, ayant été largement attaquée par le passé sur ses compétences et son aptitude à occuper la fonction présidentielle, Royal a multiplié les voyages internationaux (histoire d’acquérir une stature internationale) et les discussions avec de nombreux experts (économistes, sociologues etc) et aime à le faire savoir. Ce faisant on dirait qu’elle délaisse l’expertise citoyenne qu’elle avait tant mise en avant en 2006 et 2007.

Depuis l’éviction de DSK, François Hollande est le nouveau favori des sondages. Ce soutien médiatique est une force dans la course à l’investiture, mais l’histoire a montré que ce n’était pas toujours suffisant. N’ayant jamais exercé de responsabilités ministérielles, il rappelle sa proximité à Jospin lorsque ce dernier était à Matignon. Mais il aime aussi jouer sur son absence d’expérience pour mieux apparaitre comme un homme neuf.

Pour mieux se démarquer de l’actuelle Première secrétaire et répondre à l’accusation d’un PS gauchisé et dépensier, Hollande se présente comme l’homme de la rigueur. Il a mis en avant son bagage intellectuel (HEC, ENA) et son réseau d’experts pour donner du poids à ses idées sur la fiscalité. Il se rêve comme l’héritier de Delors. Et la boutade corrézienne de Chirac le présente comme un républicain ouvert, capable de rassembler au-delà de son camp.

Bien qu’elle ait laissée les rênes du PS à Harlem Désir le temps de la primaire, Martine Aubry joue clairement la carte de la légitimité du parti. C’est moins le statut de Première secrétaire qu’elle met en avant que son bilan à la tête du PS : rassemblement des socialistes après la débâcle des européennes, rénovation du parti, relation avec les experts et intellectuels, travail sur des propositions.

Elle m’apparait comme celle qui revendique et assume le plus le projet des socialistes, voté en mai dernier. Sa stature internationale, elle l’a forgée en rencontrant d’autres chefs de partis en Europe (SPD, Parti Démocrate), et en signant avec eux des engagements communs pour l’avenir. Son équipe de campagne a fait le plus de place aux personnalités de la société civile (intellectuels, gens de la culture ou du mouvement social). Elle jouie aussi d’une longue expérience ministérielle et d’élue de terrain.

Du côté des « petits » candidats, Baylet a pour lui ses expériences ministérielles et d’élu local (Conseil général) mais c’est bien son statut de Président du PRG qui justifie sa candidature. Manuel Valls a lui le soutien de nombreux élus locaux et met en avant le fait qu’il soit lui-même maire d’une commune populaire. Il joue la carte de la nouvelle génération et de sa non-participation aux gouvernements Jospin pour apparaitre comme nouveau.

Montebourg joue la carte de la rénovation du PS (primaires, règle du mandat unique), dont il revendique la paternité, et du profil différent (c’est un avocat, plutôt jeune) et des propositions spécifiques (démondialisation, VIème République, capitalisme coopératif) qu’il défend. Il a reçu le soutien, tantôt public, tantôt à demi-mot, de responsables politiques de la gauche (Tobira, Mélenchon, Chevènement, chez les Verts).

Note 1 : Moscovici, candidat ?

15:38 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aubry, royal, ps, dsk, hollande, jospin, montebourg, mélenchon, valls, primaires

25 novembre 2010

L'Europe à contresens

Après le G20 de Séoul, une évidence s'impose : les principales puissances économiques du monde ne réduisent ni ne régulent la sphère financière que les Etats ont laissée se constituer en surplomb de l'économie globalisée depuis trois décennies.

En 2008 et 2009, lors des sommets de Washington et de Londres, des engagements solennels avaient été pris et des pistes de travail pertinentes tracées. Mais cela a débouché sur peu d'actes concrets. Le système financier ayant été sauvé et la dépression évitée grâce à des plans de relance, l'ambition affichée par les gouvernements de réformer de façon concertée l'ensemble économique et financier mondial se perd.

D'où vient cette impuissance ? Pourquoi les Etats, qui ont sauvé le système et ont toute la légitimité pour imposer des règles en tant que représentants des peuples, se montrent-ils si hésitants à remettre les acteurs financiers à leur place normale : celle de serviteurs de l'économie ?

Les raisons sont diverses. Nombre de gouvernements sont proches des marchés financiers ou subissent l'influence de lobbyings intenses. En outre, plusieurs des grands acteurs économiques mondiaux s'accommodent du statu quo. C'est le cas des Etats-Unis, auxquels l'attractivité de Wall Street et le rôle du dollar comme monnaie de réserve procurent les facilités de l'endettement. C'est aussi valable pour la Chine, que la sous-évaluation du yuan aide à accumuler excédents commerciaux et réserves confortables. Enfin, le paradigme des marchés efficients et autorégulateurs reste très prégnant. Alors même que les dogmes du néolibéralisme ont fait faillite, l'analyse économique dominante s'y réfère toujours. Si une pensée neuve s'amorce, elle n'inspire pas encore les gouvernements.

Il ne faut pas renoncer à l'ambition de réformer le système économique et financier mondial. Instaurer une régulation globale de la sphère monétaire et financière, remettre en cause les taux de profit exorbitants exigés des entreprises par les actionnaires aux dépens des salariés est une nécessité impérieuse. Aussi sera-t-il intéressant de mesurer si, au-delà des proclamations, la présidence française du G20 saura rassembler l'Europe sur une proposition de réforme du système monétaire international, puis engager une négociation entre les différentes zones d'intégration économique.

Pourtant, même si une remise en ordre du système économique mondial s'engageait, elle prendrait du temps. En attendant, chacun comptera sur ses propres forces et devra se préparer à être dans la meilleure situation possible pour une future négociation entre les différents ensembles économiques. Et c'est là où l'Europe fait fausse route. Notre continent est en proie à une crise sournoise. Et il va l'aggraver si sont maintenues les politiques généralisées d'austérité décidées par les gouvernements pour 2011 et au-delà. Non seulement ces politiques ne sont pas appropriées à la situation, mais le diagnostic qui les a inspirées est contestable.

En effet, les plans de relance précédents comptent pour peu dans les déficits actuels. Les plans de relance de 2009 dans l'Union européenne ont été calibrés ex ante sur un surcroît de déficit de 1,1 % du produit intérieur brut (PIB) en moyenne. Or l'accroissement de déficit a été de 4,6 %, soit plus de quatre fois plus élevé. Cela veut dire que la timidité des gouvernements européens dans la relance n'a pu nous préserver d'une sévère récession. C'est la récession et non la politique de relance qui a creusé les déficits à des niveaux insolites.

Or, aujourd'hui, l'Europe fait un contresens en choisissant l'austérité. Après la première erreur d'un faible calibrage de la relance de 2009, les gouvernements l'aggravent en basculant tous en même temps dans l'austérité. Le prolongement économique durable de la crise financière résulte du manque de dynamisme de la demande privée. De nombreux acteurs doivent se désendetter, les banques sont réticentes à prêter et la stagnation des revenus et le chômage s'autoentretiennent. On se trouve devant une situation avérée d'insuffisance de la demande. Or les élites politiques au pouvoir en Europe s'enferment dans une rhétorique étrange. Elles semblent croire que l'annonce de l'austérité va agir partout comme une baguette magique sur cette entité métaphorique que sont les marchés. Toutes les contraintes sur le secteur privé disparaîtraient d'un coup. Les ménages se mettraient à consommer et les entreprises à investir, comme si la crise n'avait pas lieu. Ce n'est pas ce que nous indique l'exemple irlandais.

De fait, des travaux récents et très élaborés du Fonds monétaire international (FMI) balaient ces illusions. En étudiant soigneusement de nombreuses situations d'austérité budgétaire, le FMI montre qu'en moyenne, pour un effort d'austérité de 1 % du PIB, il y a un effet de contraction de la croissance du PIB de 0,5 % au bout de deux ans. Malheureusement, le FMI remarque aussi que nous ne sommes pas dans une situation moyenne. En Europe, les conséquences de l'austérité budgétaire risquent d'être pires pour trois raisons : tout le monde pratique cette austérité en même temps ; les taux d'intérêt, déjà faibles, ne vont guère baisser davantage ; l'euro risque de monter au lieu de fléchir, en raison de la politique monétaire des Etats-Unis.

Sur notre continent, l'impact de l'austérité pourrait donc être de 1 %, voire de 2 % selon les circonstances. Ainsi, en 2012 et 2013, la croissance européenne risque fort d'être très basse. Bien entendu, les déficits ne diminueraient pas, ou très peu, faute de rentrées fiscales, les dettes publiques grimperaient et le chômage monterait encore. Les tensions sociales s'aggraveraient et les mouvements nationalistes et populistes, déjà en hausse en Europe, pourraient bien s'en trouver renforcés.

Pour toute personne raisonnable, ce risque ne doit pas être pris. Nos politiques doivent être changées pour redresser la croissance. Il y va peut-être même de la survie de la zone euro, qui aurait sans doute bien des difficultés à surmonter une nouvelle crise simultanée des finances publiques dans les pays les plus fragiles.

Conduire une politique de croissance est donc vital pour l'Union européenne. Est-ce à dire qu'il faut être indifférent aux dérives des budgets et de la dette ? Naturellement pas. Mais, comme dans toute crise financière majeure, ses séquelles vont s'étendre sur une dizaine d'années. Les gouvernements doivent programmer un rétablissement des équilibres budgétaires sur la fin de la décennie et abandonner l'illusion absurde d'un retour rapide des dettes publiques à 60 % du PIB, alors que toutes les organisations internationales projettent un ratio dette/PIB autour de 110 % à 120 % en moyenne dans l'ensemble de l'OCDE. Le rétablissement des finances publiques ne se fera pas par l'austérité, mais par un effort de maîtrise raisonnable et un autofinancement résultant de la croissance.

Sans doute les marchés exercent-ils, par la spéculation, une pression sur les pays européens les plus fragiles. Ils poussent les agences de notation, par la dégradation de leurs notes, à renchérir le recours à l'emprunt. Les acteurs financiers retrouvent ainsi, en dépit de leurs échecs, la posture de censeurs des gouvernements qu'ils affectionnent. Aussi est-il de la responsabilité des Etats - qui les ont renfloués - de ne pas accepter leurs diktats. La solidarité de la Banque centrale européenne (BCE) et des gouvernements européens face à la spéculation contre les pays fragiles, voire l'indication - déjà donnée par l'Allemagne - qu'en cas de situation extrême il faut organiser une restructuration des dettes, pourraient servir d'utile avertissement à l'égard des marchés.

Dans la situation actuelle, la croissance dépend des politiques publiques de manière cruciale. Il faut à la fois compenser l'insuffisance de la demande privée, améliorer la compétitivité de nombreux pays d'Europe (dont la France), créer des incitations à une nouvelle vague d'investissements et trouver les moyens de la financer. Il faut agir à la fois sur les ressources et sur les dépenses, donc remodeler la structure des budgets, comme l'ont fait les Scandinaves après la grave crise bancaire de 1991-1992.

Or, l'insuffisance de la demande actuelle est la conséquence d'une évolution qui vient de loin. C'est la déformation sur plusieurs décennies de la répartition des richesses qui a conduit à la fuite dans l'endettement, à un prélèvement exorbitant de la finance sur l'économie, à des pertes massives de recettes fiscales au bénéfice des fortunes privées et à une pression systématique sur les salaires.

L'accroissement de la rémunération du travail est partout la clef du redressement de la croissance. Il est vrai qu'au niveau de chômage qui sévit en Europe, et notamment en France, il ne peut y avoir - sauf peut-être en Allemagne - des hausses significatives des salaires bruts. Mais on pourrait transférer, par une remise en ordre de la fiscalité, du pouvoir d'achat aux catégories sociales qui sont trop pauvres pour être endettées et qui consommeraient 100 % ou presque du surcroît de revenu qui leur reviendrait. Une fiscalité du capital reformée, la suppression des avantages fiscaux aux ménages à hauts revenus, une révision de la fiscalité sur l'héritage, c'est-à-dire une inversion des mesures qui n'ont eu aucune efficacité économique, mais qui ont servi des clientèles particulières, s'imposent aujourd'hui pour commencer à renverser les inégalités sociales et créer un flux de demande.

Pourtant, agir sur la demande à court terme ne suffit pas. Encore faut-il se donner les moyens, sur le terrain de l'offre, de rehausser la croissance potentielle. Cela suppose des investissements publics et des incitations au secteur privé. Deux types de ressources, l'une disponible, l'autre à créer, sont envisageables pour mener des politiques ambitieuses à l'échelle de l'Europe. Ce sont la TVA et la fiscalité carbone.

L'Union européenne doit mettre un terme au dumping fiscal, dévastateur pour elle. Manipuler la TVA pour favoriser tel ou tel secteur crée des distorsions de prix néfastes. L'idéal serait un taux de TVA uniforme, sans doute à 19,6 %. L'effet régressif doit être compensé par une progressivité accrue de l'impôt sur le revenu. L'essentiel est de créer des ressources fiscales pour lancer une politique ambitieuse d'éducation sur toute la vie, corollaire indispensable de toute réforme allongeant la vie active.

Toutefois, la réforme fiscale la plus porteuse pour la croissance potentielle est la fiscalité carbone. Une taxe carbone européenne, partant d'un niveau proche du prix du marché des droits à polluer et croissant régulièrement jusqu'à 2020, créerait une valeur sociale du carbone qui changerait le système des prix relatifs. Cela ferait évoluer la consommation et ouvrirait un espace de rentabilité pour des investissements permettant à l'Europe de maintenir son avance en ce domaine.

Le produit d'une telle taxe pourrait être partagé en trois. La première partie devrait subventionner les ménages à revenus modestes pour compenser le surcoût de la consommation. La deuxième pourrait servir à diminuer les cotisations sociales pour inciter au choix de technologies riches en emplois. La troisième serait versée au budget européen pour financer des investissements dans les innovations environnementales. Cette dernière part permettrait de capitaliser une intermédiation financière construite sur un Fonds vert européen dédié au soutien à l'innovation environnementale. Il serait ainsi possible d'émettre des obligations pour financer des investissements longs et risqués - publics ou privés - en mobilisant les investisseurs institutionnels. L'essentiel serait de créer un effet de masse suffisant pour susciter en Europe une de ces grandes vagues d'innovations sur lesquelles s'est toujours appuyé le développement économique.

Il n'est pas certain que ce type d'analyse et de propositions ait actuellement des chances d'être retenu dans l'état de crispation idéologique et de paralysie politique qui caractérise l'Europe. De même qu'il est difficile d'espérer voir celle-ci mener une politique coopérative pour la croissance.

Mais il est indispensable de lancer le débat, et ce bien au-delà des cercles gouvernementaux. Doivent avoir leur mot à dire les partis, les associations, les syndicats européens et les dirigeants d'entreprises positionnées sur le changement climatique et les questions environnementales, voire ceux des investisseurs financiers qui considèrent que l'investissement socialement responsable est porteur de rentabilité à long terme. Le modèle économique des trente dernières années - même si la France a fait quelques fois exception sous la gauche - a été caractérisé par la domination de la valeur actionnariale, l'hypertrophie de la finance spéculative, des exigences financières incompatibles avec la rentabilité des entreprises, une fiscalité favorable aux milieux privilégiés et des inégalités croissantes. C'est un tout autre modèle qui doit désormais émerger, si l'on veut tirer des leçons fécondes de la crise financière. Il doit être fondé sur un partage des revenus plus équitable, une population active mobilisée par des rémunérations décentes et à qui on offre les possibilités de renouveler ses capacités au cours de sa vie, une croissance fondée sur le respect des équilibres naturels.

Pour unir les forces de la société civile autour de ce nouveau pacte social, il faut une pensée politique s'incarnant dans des programmes au plan national et capable de faire bouger la gouvernance de l'Europe pour peser au niveau international. Donner à l'analyse économique de la nouvelle période une expression politique capable de rassembler pourrait être la tâche centrale d'une social-démocratie réformée.

Michel Aglietta, économiste

Lionel Jospin, ancien Premier Ministre

00:05 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jospin, économie, europe

24 janvier 2010

Quand Lionel raconte une part de notre histoire...

Certaines situations politiques ne manquent pas d'ironie. Alors qu'en mai 2007, un certain candidat Sarkozy nous proposait de « construire la France d'après », presque trois ans après, la France justement, semble empreinte d'une certaine nostalgie. Comme si les perspectives du futur seraient trop sombres pour qu'on s'y attarde, le débat politique est aujourd'hui en partie marqué par un retour sur l'histoire et certains de ses acteurs contemporains.

Pour s'en convaincre, il suffit de voir le succès du premier tome de l'autobiographie de Jacques Chirac ou encore l'émotion et le débat suscité par la disparition de Philippe Séguin, deux personnages politiques qui ont marqués plus ou moins la vie politique des quarante dernières années. A un autre niveau, le monologue sur l'Identité nationale contribue à un débat sur nos origines respectives.

Hasard du calendrier, c'est dans ce contexte de retour vers le passé que parait en librairie le dernier livre de Lionel Jospin : Lionel raconte Jospin. A travers une série de dialogues avec Patrick Rotman et Pierre Favier, le dernier Premier Ministre socialiste que la France a connue, relate une partie de sa jeunesse et revient sur sa longue expérience politique.

En attendant de pouvoir dévorer le livre - dès qu'un de mes potes l'aura fini - j'ai patienté en regardant le documentaire en deux parties, diffusé dernièrement sur France 2. Dans la mesure où ma conscience politique est née l'année où Jospin s'est fait éliminer dès le premier tour de l'élection présidentielle, j'éprouve de fait, toujours une certaine sympathie pour le personnage. Et le 21 avril 2002 suscite encore un questionnement sur la démocratie.

Dans la première partie du documentaire, il est question de la période qui va de l'enfance de Lionel à la réélection de François Mitterrand en 1988. Du fait des éléments traités (l'enfance, la famille, le lycée, sa passion pour le sport, son entrée à l'ENA, son passage à l'OCI, sa période de professorat, son arrivée au PS, son travail auprès de Mitterrand, son rôle de Premier secrétaire), cette première partie du documentaire est à mon avis la plus personnelle. Mais pas non plus trop intime, le personnage restant discret et austère, fidèle à l'image qu'on se fait de lui.

La seconde partie qui aborde la période 1988-2002 se regarde surtout en tant qu'histoire collective, celle du socialisme français et de la politique française en général, analysée sommairement par un homme qui a plus ou moins occupé un rôle de premier plan. Le second septennat de Mitterrand est quand même rapidement survolé.

On a droit à quelques commentaires sur son passage à l'Education nationale, ou sur ses rapports avec Mitterrand lors de la guerre du Golf ou lors du référendum de Maastricht. Quelques mots aussi sur le congrès de Rennes (à l'origine du différend Jospin-Fabius et l'éclatement de la mitterrandie), sur l'arrivée de Cresson à Matignon, puis sur Bernard Tapis. Par contre, la mort de Bérégovoy n'est même pas abordée...

Cette seconde période se concentre surtout sur sa candidature à l'élection présidentielle de 1995 (du désistement de Delors et de l'organisation des premières primaires socialiste à la campagne présidentielle et son échec face à Chirac) puis son passage à Matignon entre 1997-2002 (rapports au sein de la gauche plurielle, rapports au sein du gouvernement, rapports avec Chirac et la droite de l'époque). Le documentaire finit sur son analyse de la défaite et les raisons de son départ définitif de la vie politique.

Plusieurs choses m'ont marqués dans ce documentaire :

D'abord, le phrasé de Jospin. Son verbe, y est très retenu, très pensé et très structuré. Il a une voix et une locution très personnelle et bien reconnaissable. Elle attire l'attention je trouve. En tout cas j'aime bien l'écouter.

Ensuite, on ne peut s'empêcher de remarquer une certaine neutralité dans ses propos par rapport à certains responsables politiques socialistes ou de la gauche en général, à l'exception de Mitterrand et de Tapis. Points de portraits flatteurs ou de petites phrases désobligeantes à l'égard de Rocard, Fabius, Chevènement, Aubry, Royal ou DSK... les trois derniers ne sont même pas cités il me semble.

Par ailleurs, on peut mesurer son attachement à défendre coute que coute son bilan à Matignon que ce soit sur le plan économique, politique, sociétal ou sécuritaire. Et du coup, l'épisode du 21 avril semble pour lui rester une douloureuse expérience, encore mal digéré. Les quelques concessions faites sur ses lacunes masquent mal son sentiment d'injustice. Pour l'autocritique on repassera...

Il y a également l'attachement affiché et répété à la famille socialiste en général et au Parti Socialiste en particulier. Cela ne laisse pas indifférent les militants socialistes, surtout les plus anciens. Cet attachement sentimental à cette vielle et belle famille force pour moi le respect. Mais du coup il dégage une image d'un homme de parti qui écorne celle d'homme d'Etat, qu'il a été. Sans parler du fait que par moment, il donne l'impression de vouloir figer le socialisme dans le temps, en le réduisant à la période où il exerçait des responsabilités.

Il faudra bien pourtant que celui qui s'était octroyé un droit d'inventaire sur les années Mitterrand finisse par accepter de laisser à une nouvelle génération ce droit à juger les années Jospin. Le tout étant de construire une critique « objective » et non systématique de ces cinq années là. A bien des égards, son bilan législatif est remarquable. Les résultats sont cependant plus nuancés.

Enfin, on pouvait retrouver dans les images d'archives, les principales personnalités socialistes de nos jours, à l'époque où elles occupaient des responsabilités sous le second mandat de Mitterrand et plus encore sous le gouvernement Jospin. Et si je n'ai pas coutume de porter de jugement sur l'âge et l'image de nos responsables politiques, je dois bien reconnaitre que j'ai été stupéfait de voir que certains ont pris un coup de vieux.

Cela doit nous rappeler que la gauche ne doit pas avoir les yeux rivés sur la « dream team » de la période 1997-2002, et que plus on restera attaché à cette période, dont il convient de tirer profit du meilleur, plus le décalage avec la société dans le présent se sentira. Il revient à la gauche d'écrire une nouvelle page de son histoire, et ce faisant de bâtir un nouveau chapitre de celle de notre République.

01:02 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : jospin, mémoire, gauche, ps, aubry, dsk, rocard

29 août 2009

Réflexion sur les primaires ouvertes à gauche

Depuis la défaite de la gauche à l’élection présidentielle de 2007, et dans un contexte de crise de leadership prolongé au sein du premier parti de gauche face à l’hyper présidence Sarkozy, on a vu émergé et s’imposer dans le débat public le projet de primaires à la française afin de faire émerger le futur challenger au Président en 2012.

C’est d’abord la Fondation Terra Nova qui en 2008, a lancé le débat par la publication d’un essai, intitulé Pour une primaire à la française, et co-écrit par Olivier Duhamel et Olivier Ferrand. Reprise par certaines personnalités socialistes (Moscovici, Royal, Valls, Hamon) à l’occasion du congrès de Reims, inscrite dans certaines motions (C, D, E au moins), l’idée sera, au travers du débat parti de militants contre parti de supporters, un des enjeux du congrès. Enfin, en juin dernier, après la défaite des socialistes aux élections européennes, Arnaud Montebourg, secrétaire national à rénovation, a publié une note sur le sujet et appelle les socialistes à adopter ce système de désignation en vue de la prochaine présidentielle.

Depuis, les principaux responsables du PS se sont succédés dans les média pour s’exprimer en faveur des primaires et demander à la direction de s’engager sur ce point: Pierre Moscovici a lancé une pétition après les européennes ; Arnaud Montebourg appelle la direction à adopter le projet de primaires pour faire tomber les murs ; Vincent Peillon et ses amis, réunis à Merseille, "veulent aller vite" ; Manuel Valls parle de question de vie ou de mort ; Bertrand Delanoë et Laurent Fabius – jusqu’ici connus pour leur peu d’enthousiasme sur le sujet – ont finit par s’incliner. Et voilà que Martine Aubry s’engage clairement sur le sujet, tout en évitant de trancher la question du périmètre des primaires : le seul PS ou toute la gauche.

A titre personnel, malgré une lecture sérieuse des rapports susmentionnés et de nombreuses discussions avec des camarades plutôt favorables au projet, je ne suis pas convaincu de l’intérêt des primaires. Tout en reconnaissant la qualité des travaux de réflexion (A), je pense que ce système apporte plus de problèmes qu’il n’en résout (B).

- A -

L’intérêt de l’essai de Terra Nova est triple.

D’abord, il s’intéresse à la manière dont un parti politique se désigne un leader. Pour cela, les auteurs retracent l’histoire des primaires à gauche en revenant sur les désignations des candidats socialistes à la présidentielle depuis 1981. Bien que la première primaire socialiste date de 1995 – elle opposait alors Henri Emmanuelli à Lionel Jospin – il s’avère que les statuts du PS, en soumettant le choix du candidat socialiste aux militants, offrait dès le départ la possibilité d’organiser les primaires. C’est le retrait de la candidature de Michel Rocard face à celle de François Mitterrand qui a empêché le recours aux primaires en 1981.

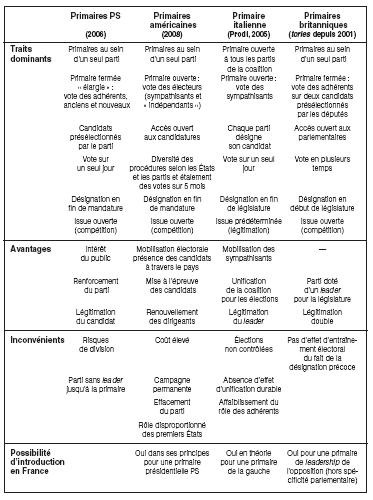

Ensuite il fait état des expériences de primaires à l’étranger (américaines, italiennes, anglaises et dans une moindre importance espagnoles, grecques et allemandes) pour déterminer les bien faits et leurs limites, et inspirer le modèle des primaires françaises. Il en ressort ce tableau :

Enfin, l’essai propose aux socialistes de choisir en deux types de primaires : d’une part une « primaire présidentialiste », ouverte aux sympathisants socialistes et organisée peu avant la prochaine présidentielle sur le modèle du Parti Démocrate américain, et d’autre part une « primaire parlementariste », ouverte aux seuls militants et organisée juste après la dernière présidentielle sur le modèle du Parti conservateur anglais. La première doit désigner le candidat socialiste à la présidentielle quand la deuxième doit désigner le principal leader de l’opposition pour toute la législature. Les auteurs font part de leur préférence pour la première solution.

Le rapport Montebourg retient l’hypothèse de « primaires présidentialistes » ouvertes à tous les partis de gauche qui souhaitent y participer, et qui dans ce cas, les co-organiseraient du début (élaboration de la charte et des règles communes) jusqu’à la fin (désignation et campagne commune). Le principal intérêt du rapport réside dans l’exposition des principes qui doivent guider le choix et l’organisation des primaires ; et dans l’édiction de règles, claires et précises, encadrant le processus électoral des primaires.

Souhaitant éviter la répétition des erreurs de la dernière primaire socialiste, les auteurs du rapport Montebourg prévoient une campagne des primaires de six mois. En préalable, le PS organiserait une campagne de mobilisation pour constituer un premier fichier de sympathisants, base du réseau social de la primaire. La campagne se ferait en deux temps : la phase des éliminatoires, et le scrutin nominal à deux tours pour les deux derniers candidats.

Participerait aux éliminatoires, tout candidat revendiquant un certain nombre de parrainages de grands élus (la liste devant être définie bien avant la campagne et plus large que celle de 2006 qui limitait drastiquement le nombre théorique de candidats) ou de signatures d’un certain % de militants/sympathisants (à définir également).

Les éliminatoires se dérouleraient sur trois/quatre tours :

- au premier, on retiendrait les candidats ayants obtenu au moins 5% des suffrages exprimés,

- au second, ceux ayant obtenu au moins 10% des suffrages,

- au troisième, ceux revendiquant plus de 15% des suffrages,

- au quatrième tour, on ne garderait que les deux principaux.

Les éliminatoires doivent assurer « le rassemblement des candidats et de leur projet en équipe autour du vainqueur » par l’appel et l’engagement des candidats éliminés dans le soutien actif aux candidats restants. Le scrutin nominal à deux tours pour les deux derniers candidats durerait un à deux mois et devra déterminer le candidat unique des partis participants à la primaire.

Voilà en résumé, le projet des primaires du rapport Montebourg-Ferrand. Je ne peux que saluer la qualité du travail de réflexions et propositions, très détaillées, de ces deux textes. Je partage en outre l'idée qu'il convient, si on adopte le principe de primaires, de poser le cadre et les règles du jeu bien avant le début de la primaire. Cela ne peut que faciliter la participation de tous les possibles candidats et déminer à l'avance tout procés de "jeu de dés pipés".

- B -

Cela étant dit, je reste sceptique devant ce gros et beau projet. Mais dire cela ne signifie pas, comme me rétorquent certains mauvais esprits, que je sois pour le statut quo, que ce soit sur le fonctionnement actuel du PS ou sur e processus de désignation du candidat. Ne soutenant a priori personne dans les candidats déclarés ou probables – je ne renie en rien ma sympathie et ma proximité politique et intellectuelle avec DSK – ma position n’est pas guidée par le calcul politique.

Je pense que le principal défaut de ce projet de primaires reste d’avoir pris la présidentielle de 2012 (ou l’élection présidentielle en général) comme point de départ de la réflexion. La présidentielle reste dans le cadre de la Vème République, qu’on le veuille ou non, l’élection centrale du jeu politique et institutionnel. Pour autant, si on observe bien, cette élection n’occupe le temps politique qu’entre deux et huit mois sur une législature de cinq ans ; les deux mois correspondent à la durée légale de la campagne officielle, le reste étant la période où apparaissent, s’affirment et se déclarent les principaux futurs candidats.

Que des hommes et des femmes y songent bien avant et s’y préparent au sein de partis politiques ne doit pas nous faire oublier qu’entre l’élection du président et la prochaine présidentielle, c’est le temps de l’action gouvernementale. L’objet de la présidentielle, suivie des législatives, reste la désignation par le peuple français d’une équipe et d’une majorité politique en vue d’appliquer un programme. On se présente aujourd’hui pour agir demain.

A trop vouloir anticiper et préparer à l’avance la grande échéance, on court le risque de monopoliser le débat politique sur ce seul thème, et de le saturer, a fortiori lorsque l’enjeu est réduit à une question de personnes. Ce n’est pas sans conséquences sur le jeu démocratique. L’action gouvernementale peut s’en trouver paralysée (bataille de succession entre plusieurs possibles candidats de la majorité ; bataille de réélection qui impose de lever le pied dans le rythme des réformes). Et une exposition médiatique et politique trop hâtive et prolongée des aspirants peut leur etre nuisible, que ceux-ci sortent du bois deux, trois, quatre ans avant.

En ce sens, le projet des primaires n’est pas sans risques. Une campagne interne de six mois, utile pour que chaque candidat développe ses idées et son projet et qu’une personnalité s’en dégage avec une certaine étoffe de présidentiable, a l’inconvénient d’exposer trop longtemps le candidat qui après sa désignation doit encore passer l’épreuve de la campagne officielle. Ses forces et faiblesses, mis en évidence durant cette pré-campagne, seront exploitées par ses futurs adversaires. Une campagne interne fondée sur la différenciation des candidats et de leurs projets pose la question de la réconciliation, une fois le candidat désigné.

Une campagne interne de six mois peut s’avérer trop nombriliste si les questions de personnes supplantent les questions de fond (risque de démotivation voir de rejet des français) ou si les valeurs et les problématiques privilégiées par les candidats sont trop marquées politiquement pour mobiliser un électorat peu politisé. Enfin, il ne faut pas oublier les risques de surenchères de la part des candidats, sous l’effet de logiques internes (se donner une posture) ou sous l’effet des sondages d’opinion (qu'ils portent sur les personnes ou sur des enjeux précis).

Par ailleurs je suis sceptique vis-à-vis du projet des primaires parce qu’il me semble que la réflexion sur ce sujet ne s’est pas accompagné d’une réflexion sur le rôle des partis politiques et des militants dans le processus électoral et le système politique. Et si cette réflexion a eu lieu, alors je crains que je n’en partage pas les conclusions.

Le système des primaires a pour objectif la désignation d'un candidat en lui donnant une meilleure légitimité que celle acquise par un vote de quelques 200 000 militants. Dans l'idéal, chaque candidat avance avec sa tendance et son projet, et les militants/sympathisants arbitrent. Mais alors que vont devenir nos congrès internes si la question du programme et du leadership est réglé à la fin ? A quoi sert le Parti Socialiste (ou tout autre parti) pendant le temps qui sépare la dernière présidentielle de la primaire pour la prochaine ?

Les partis politiques sont des machines électorales qui servent à désigner des candidats et à faire la campagne de ces derniers à partir des ressources (financières, médiatique, symboliques, logistiques, humaines) dont ils jouissent en tant qu’organisation. Mais ce sont aussi des lieux de vies, de socialisation politique en interne (formation des militants) et en externe (vecteur de sensibilisation et de politisation de l’électorat). On ne peut pas se contenter de la première partie de la définition.

Acter le principe de primaires en fin de législature pour régler les problèmes de leadership, c’est instaurer la crise permanente de leadership. Car si l’enjeu du programme et du leadership peut se régler par une primaire, quel intérêt auront les responsables politiques de ménager le parti et sa direction, voir d’y travailler en son sein, si tout est réglé/tranché à la fin ? On n’est pas prêt de sortir des luttes internes. On a bien vu en 2006, que dans l’attente de la désignation des candidats par le système des primaires, chaque présidentiable s’est bien gardé de (trop) participer à la rédaction du projet, pour se garder quelques cartouches au moment de la campagne interne.

Le rapport Montebourg explique que le projet de primaires revalorisera le rôle des militants qui vont assumer la logistique des primaires sur le terrain, accessoirement en défendant leurs idées et leur leader. Il me semble que cela privilégie une logique de supporters (tout est ramené à la personne qu’on soutien) à la logique de militants (syndical, associatif, mutualiste), même s’il convient de reconnaitre que cette dernière est de moins en moins exploitée et favorisée. Un camarade FFE avait écrit une fois: "le PS est un parti d'élu qui ne sait pas quoi faire de ses militants". J'ai tendance à croire, qu'avec le système des primaires, ils souhaitent s'en débarrasser.

Je ne suis pas certain que les penseurs du projet de primaires aient forcément réfléchit et évalué les effets des primaires sur le rôle et le fonctionnement des parti et des militants. Dans ce sens, le débat sur les primaires ressemble à mon avis à celui sur le quinquennat. On justifie les primaires pour régler la question du leadership comme on justifiait hier le quinquennat pour mettre fin aux situations de cohabitation. Seulement, on n’a pas pensé que le quinquennat changerait le rythme politique et renforcerait la figure du président sur le Parlement. Or, comme disait Mendes-France, "gouverner, c'est prévoir".

Il me semble qu’avec les primaires, on va encore accélérer le rythme polico-médiatique en le centrant toujours plus sur les présidentielles. La démocratie ce n'est pas que les élections, c'est aussi le débat d’idées, les mobilisations sociales, les batailles parlementaires etc.

Pour conclure ces long propos, ije n’exclue pas de me tromper dans mon diagnostic et dans ma position. J’avais écrit l’an dernier que la forme des partis politiques étaient peut être désuètes et qu’à une organisation de type bureaucratique, il fallait peut être rechercher une organisation en réseau. Il est possible que l’engagement politique, qui n’est pas une spécialité française que ce soit en politique, dans le monde syndical ou associatif, soit à géométrie variable. Comme me disait Belgo, un jeune va peut être s’engager auprès des écolos sur tel enjeu, auprès des socialistes sur telle question, et auprès de gens de droite sur tel autre question. Aux partis de s'adapter. Il est possible aussi qu’avec le système des primaires, les partis politiques connaissent une nouvelle jeunesse en renouant des liens avec des milieux sociaux qui se sont éloignés de la politique. Pour l’instant, j’en doute.

C’est pourquoi sur le sujet des primaires, je préférerai encore la seconde solution qu'avait préconisé Terra Nova dans son essai: une primaire en interne et en début de législature. Mais cela implique une réforme de nos statuts et du fonctionnement de nos congrès (ne plus découpler vote de motion et vote du Premier secrétaire, rehausser le taux de représentativité à 10% ou donner un bonus à la motion arrivée en tête).

17:42 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : ps, gauche, aubry, rocard, mitterrand, jospin, royal, primaires

04 juin 2009

Un programme, une majorité et un candidat pour changer l’Europe

Déclaration par des personnalités de la famille socialiste et social-démocrate

La crise en cours a ouvert une période de choix historiques. Ceci peut conduire soit à une dépression avec chômage en masse nouée avec un repli économique et politique, soit à une opportunité unique de faire émerger un nouveau model de croissance avec plus de justice sociale et développement durable noué avec la réforme de l’ordre internationale.

Les socialistes et les social-démocrates ont une responsabilité centrale en face de ces choix historiques. C’est à eux de présenter des proposions pour cette transformation. C’est à eux de lutter par le leadership au niveau national, Européen et international.

C’est pourquoi les prochaines élections européennes sont particulièrement décisives. Les socialistes et les social-démocrates ont été déjà capables de présenter un plan pour dépasser cette crise qui définit une vraie alternative et qui montre pourquoi une solution durable exige une Europe plus forte, capable d’éviter le chômage en masse, de coordonner la relance économique, de réformer le système financier, de promouvoir la croissance verte et intelligente et d’émerger comme un vrai acteur mondial dans la réforme de l’ordre mondial.

L’alternative socialiste et social-démocrate est claire. Il faut maintenant la traduire dans les meilleurs résultats électoraux, visant à renforcer la présence des socialistes et des social-démocrates dans les institutions européennes, pas seulement dans le Parlement Européen mais aussi dans la Commission et dans le Conseil.

Le parti populaire européen (PPE) a déjà soutenu son candidat officiel pour la Présidence de la Commission Européenne. C’est avec expectative que les socialistes et les social-démocrates et beaucoup d’autres progressistes attendent un candidat provenant du Parti Socialiste Européen, le seul parti européen qui peut présenter une vraie alternative à la direction européenne par le PPE. Dans la situation économique et politique présente, il est possible de faire émerger une nouvelle majorité dans le Parlement Européen, créant une réelle opportunité pour un candidat du Parti Socialiste Européen.

C’est avec ce propos que nous dirigeons cet appel aux socialistes et social-democrates, sur la base de notre responsabilité historique commune, pour que ce nouveau pas fondamental soit entrepris.

Felipe GONZÁLEZ, ancien premier-ministre de l’Espagne

Lionel JOSPIN, ancien premier-ministre de la France

Paavo LIPPONEN, ancien premier-ministre de la Finlande

Aleksander KWASNIEWSKI, ancien président de la république de la Pologne

Gerard SCHROEDER, ancien premier-ministre de l’Allemagne

Constantino SIMITIS, ancien premier-ministre de la Grèce

Mário SOARES, ancien président de la république et premier-ministre du Portugal

Franz VRANITZKY, ancien premier-ministre de l’Autriche

* * *

Hier soir a eu lieu le dernier meeting de campagne de la liste socialiste du Grand Sud, conduite par Kader Arif. Mentor politique mais surtout ami de longue date de ce dernier, Lionel Jospin était présent et a tenu à s'exprimer. Depuis son retrait en 2002, la parole du dernier Premier Ministre socialiste de l'histoire de France - et on espère qu'il y en aura d'autres - s'est faite plutot rare. C'est donc avec plaisir et une attention particulière que les militants l'ont écouté hier soir. Avec sa voix forte et qui porte, et son style bien à lui, il a mis de l'ambiance dans la salle. Il a surtout fait une très intéressante critique du lynchage médiatique que subit le Parti socialiste actuellement. Ses propos viennent conforter ma réflexion récente sur la dérive des média français et la nécessité pour la Gauche de se mobiliser. Il a enfin appelé à voter massivement pour les listes socialistes en France et en Europe. Gageons que sa parole soit entendue.

09:42 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : europe, social-démocratie, felipe gonzalez, jospin