14 mars 2011

Greek, une histoire de fraternité

La semaine dernière était diffusé outre-Atlantique l’épisode final de la série Greek. Malgré une troisième saison enregistrant une baisse d’audience, la chaine ABC Family a décidé de renouveler la série pour une dernière saison (composée de dix épisodes). Ayant suivi la série depuis ses débuts, j’ai regardé la fin de la série avec une réelle émotion.

Greek est une série sur le système des fraternités, présentes sur de nombreux campus universitaires américains. Les fraternités sont un ensemble de maisons, dont les noms sont composés de trois lettres grecques, qui hébergent des étudiants et rythment leur vie sociale. Compétitions sportives, concours de beauté, bals costumés etc. opposent les fraternités entre elles mais sont autant d’occasions de faire la fête.

La série retrace le parcours de Rusty Cartwright, un jeune geek fraichement sorti du lycée qui tient absolument à vivre l’expérience des fraternités. Il va rejoindre la maison des KapaTau (les gros fêtards) en guerre contre les OmegaChi (les BCBG) parce que leurs présidents, Cappie et Ewan, se battent pour la même fille, Casey, sœur de Rusty et membre de la sororité ZBZ.

Dans cet univers très codifié et au fonctionnement autocentré, chacun doit trouver sa place et composer avec sa nouvelle vie. Rusty devra concilier ses études scientifiques élitistes et sa vie de bizut, puis son amitié avec Calvin (bizut chez les OmegaChi) avec la guerre que se livre les deux maisons. Casey va nouer de nouveaux liens avec son frère, et elle devra choisir (plusieurs fois) entre Cappie et Ewan.

Au final, la vie des trois principales fraternités se confond avec celle du triangle amoureux et les interactions avec/entre les autres personnes principaux (Rusty le geek, Calvin le gay, Ashley la bonne copine, Rebecca la peste, Dale le catho). Rivalités et amitiés, compétitions et festivités, relations et ruptures viennent rythmer la série, avec en arrière fond des questions plus ou moins « existentielles ».

Incontestablement, la série n’échappe pas à la caricature (les fraternités types, des situations prévisibles, des personnages un peu superficiels) et manque parfois de consistances/ de nuances, offrant de ce fait, une vision assez idyllique de l’université et des fraternités. Encore que, le fonctionnement très communautaire des fraternités ne me fait pas tripper.

Franchement les séries adulescentes, où tous les coups tordus sont permis et où tout le monde couche avec tout le monde, me saoulent. Donc j’avoue que le côté « bon enfant » de Greek. C’est une comédie-dramatique sympa, où l’on sourit sans tomber dans l’humour grotesque (genre American Pei) et où l’on s’attache aux personnages plus qu’on ne s’identifie à eux.

Devant clore la série, la quatrième saison a accordé moins d’importance au système grec pour insister sur la vie des personnages après l’obtention de leur diplôme. Casey et Ewan sont diplômés et entament des études de droit. Ashley tente péniblement de trouver du travail. Cappie appréhende de quitter les Kapatau et l’université etc.

L’épisode final est assez émouvant. La maison des Kapatau est rasée par un ancien membre de la maison, devenu entrepreneur, qui souhaite y construire un gymnase. Les personnages prennent conscience qu’il y a une vie après la fac, et qu’une fraternité, avant d’être une maison, est un état d’esprit, une expérience et un passage. Cappie finit par obtenir son diplôme et quitter le campus pour suivre Casey.

Les réalisateurs ont eu le génie de mettre dans la scène finale, celle des adieux et du départ des deux tourtereaux, la reprise de Forever Young d’Alphaville par Youth Group, donnant ainsi aux personnages une sorte d’immortalité posthume. Et c’est avec un petit pincement au cœur qu’on se sépare de tous ces personnages qu’on a suivi d’épisodes en épisodes.

19:59 Publié dans Cinéma et Série TV | Lien permanent | Commentaires (1)

08 mars 2011

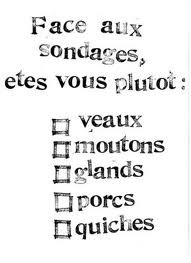

Les sondages

22:13 Publié dans Réflexion du jour | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : humour

27 février 2011

Emmanuel Todd et les révoltes arabes

Emmanuel Todd sur l'Egypte dans CSOJ du 01/01/2011

envoyé par MinuitMoinsUne. - L'info video en direct.

Les matins - Emmanuel Todd

envoyé par franceculture. - Regardez les dernières vidéos d'actu.

Puisqu'on parle en ce moment du début de la remise en cause du concensus de Pékin (je connaissais le consensus de Washington voir celui de Bruxelles mais alors Pékin...), c'est à dire la fin de régime politiquement autoritaire mais économiquement libéral, je me demande si Todd a essayé d'appliquer sa grille de lecture familiale au monde asiatique. Sinon, un article complémentaire sur Todd et les révoltes arabes.

15:35 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emmanuel todd

20 février 2011

The Promise

"Deux ans après le krach financier et l'accentuation d'une crise qui n'en finit pas, The Promise vient refermer avec à-propos la boucle ouverte en 78 par Darkness et en prolonger le sens profond : comme le cinéma ou la littérature, le rock éclaire parfois les zones sombres de nos vies. Ça peut faire mal, mais en nous plaçant face à une représentation de nos aliénations, de nos peurs, de nos angoisses, il nous réveille et nous instruit aussi, nous infusant espoir, beauté, résilience, transcendance, résistance, colère, expérience partagée. Bref, l'essence de l'art. Merci, Bruce Springsteen, pour cette permanente et jouissive leçon, et pour ces pépites exhumées qui tiennent splendidement leurs promesses."

Serge Kaganski - Les InRocks (source Deezer)

J'ai écouté plusieurs fois l'album et The Promise est certainement la chanson qui m'émeut le plus.

17:22 Publié dans Musique | Lien permanent | Commentaires (1)

07 février 2011

Non au budgétarisme constitutionnel

Le rôle assigné à la dépense publique comme son impact sur l’activité économique est de ces sempiternelles controverses qui opposent les économistes entre eux, mais aussi les politiques, dès lors qu’on aborde la question de la dette publique.

Conceptualisé par l’économiste néolibéral James Buchanan, le budgétarisme constitutionnel consiste à l’adoption d’une règle à valeur constitutionnelle destiné à interdire, ou restreindre fortement tout au moins, le recours au déficit budgétaire.

Bayrou proposait une réforme de la Constitution en ce sens en 2007. En 2008, l’Allemagne a adopté une règle budgétaire constitutionnelle visant à plafonner le déficit structurel du gouvernement fédéral à 0,35% du PIB à partir de 2016 et ceux des Länder à partir de 2020.

Face au risque d’une crise des finances publiques en Europe, l’Allemagne suggère dans son « Pacte de compétitivité » l’adoption, par les autres Etats-membres de l’UE, d’une norme similaire. Sarkozy va dans ce sens et y travaille. Zapatero commence à en parler en Espagne.

L’idée c’est qu’en adoptant une telle norme, les gouvernements envoient un signal aux acteurs économiques (ménages, investisseurs institutionnels), pour les rassurer sur les engagements financiers de l’Etat, et par voie de conséquence, changer leurs comportements économiques.

Selon la théorie des anticipations rationnelles, les ménages seraient sensibles au niveau de dette publique. Plus la dette est importante, et plus l’effort fiscal/ budgétaire, pesant sur les ménages, pour la réduire sera important. En conséquence, les ménages épargneraient pour faire face aux ajustements futurs.

Les marchés financiers financent les émissions d’obligations des Etats, c'est-à-dire l’endettement public. Or plus la dette initiale est élevée et plus la dynamique de la dette nouvelle est importante, moins l’Etat apparait en mesure de faire face à ses engagements présents et à venir. Il en résulte une hausse des taux d’intérêt sur la dette, ce qui renchérit son coût.

Par ailleurs, en contraignant les Etats à mener des politiques budgétaires restrictives, l’idée est de stabiliser la politique économique dans le temps, et donc de faciliter les choix économiques des agents. Ce faisant on s’inspire des politiques monétaires de ciblage d’inflation menée par les Banques centrales à partir des années 80.

Pourtant, si la réduction des déficits publics est un objectif louable, je ne suis pas certain qu’un tel instrument soit pertinent. Avec le « Pacte de stabilité » (déficit limité à 3% du PIB), l’Europe a déjà adopté une norme de contrainte budgétaire, avec des résultats décevants pour la période 2002-2008.

Quand bien même la norme allemande distingue « déficit structurel », résultat de choix politiques et « déficit conjoncturel », dépendant de la situation économique du moment, une telle norme conduira in fine à des ajustements de grandes ampleurs, indépendamment de la conjoncture. Les plans de rigueur adoptés en Europe en ce moment, en pleine période de reprise fragile, risquent de retarder la sortie de crise.

Le déficit public permet un lissage des à-coups de la conjoncture économique et la réalisation d’investissements de moyen/long termes (le grand emprunt). Interdire les déficits risque d’enfermer la politique budgétaire de l’Etat dans une logique pro-cyclique et sur un horizon de court terme, affaiblissant le potentiel de croissance à moyen/long terme.

On ne sait pas encore très bien si cette norme s’appliquerait à l’ensemble des comptes publics (Etats, collectivité locales et organismes de sécurité sociale) ou seul le budget de l’Etat. Dans le cadre du financement de la sécurité sociale, interdire le recours à l’emprunt obligerait donc à stopper les dépenses de santé. La régulation du système de santé se ferait, comme en Angleterre, par la constitution de listes d’attentes.

Le budget des collectivités locales est régi par une norme semblable. Elles ne peuvent s’endetter que pour financer des investissements. Mais il s’agit là moins d’investissements économiques que d’investissements patrimoniaux (genre piscine, complexe sportif etc.) qui engendrent par ailleurs des coûts de fonctionnement. Autrement dit, chercher à distinguer dépenses de fonctionnement et dépenses d’investissements est assez complexe.

S’attaquer à la question du déficit et de la dette ne peut passer par l’établissement d’une ou plusieurs normes interdisant ou encadrant les déficits. On sait très bien qu’à chaque règle se trouve une exception. Des pays ont montré qu’il était possible de réduire le niveau d’endettement sans s’enfermer dans une logique court-termiste et/ ou une contrainte constitutionnelle.

Pour réduire leur niveau d’endettement sans compromettre leur potentiel de croissance à venir, l’Union européenne aurait intérêt à se doter des ressources propres et/ou d’une capacité d’emprunt afin de financer les investissements communautaires porteurs (recherche publique, universités, secteurs en devenir) pendant que les Etats (une partie d’entre eux) réduiraient leurs déficits publics.

13:49 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : europe, économie, bayrou, zapatero