11 avril 2011

Diversifier le profil des élites

Le Monde d’aujourd’hui publie un article sur le bilan de la première promotion de la classe préparatoire intégrée au concours de l’ENA. Créée en 2009 par la direction de l’école pour favoriser la diversification des profils des énarques, la classe préparatoire n’a pas atteint ses objectifs.

En lisant les commentaires sur l’article, j’ai été « surpris » que certains intervenants puissent arriver à assimiler le mot diversité à l’ethnie ou à l’immigration. Au-delà de la polémique recherchée ou du racisme latent des ces gens, j’ai réagis à l’article qui en a dit le strict minimum :

Dans le cadre de la réforme des concours d’entrée à la fonction publique, la plus part des Administrations ont mises en places des « classes préparatoires intégrées », dont l’objectif est la diversification des profils sociaux-culturels dans le recrutement des agents publics.

Ouvertes à des étudiants diplômés d’une licence ou d’un master, selon le niveau de concours, et titulaires d’une bourse sur critères sociaux, ces classes sélectionnent sur la base du mérite (parcours scolaire) et de la motivation (entretien). Fonder toute sélection sur le critère des origines, réelles ou supposées, est sanctionnée par la loi.

En ce qui concerne les premiers résultats, il faut rappeler que le concours d’entrée à l’ENA compte une dizaine de matières, chacun comportant un programme important. Il est difficile en une année d’acquérir puis de maitriser l’ensemble des matières et des méthodologies. Et c’est encore plus vrai lorsqu’on n’a pas un cursus « sciences po, spécialité administration ».

Malgré l’existence de plusieurs centres de préparation un peu partout en France, c’est bien la prépa ENA de Sciences Po (Paris) qui forme l’essentiel (à plus de 85%) des candidats admis, à titre externe, au concours. Je ne trouve pas normal que seuls les étudiants issus de Sciences Po (Paris) puissent suivre cette préparation.

Pour diversifier le profil socioculturel de l’énarchie, il faudrait ouvrir le même nombre de postes aux voies interne (ouvert aux fonctionnaires) et troisième concours (ouvert aux gens issus du secteur privé), plus équitables, que pour la voie externe (ouvert aux jeunes diplômés).

J’ai la faiblesse de penser qu’en dépit d’un diplôme universitaire initial «inégal», les chances face au concours d’entrée sont plus équitables après quelques années d’expériences professionnelles (dans le privé ou dans le public) qu’à la sortie même des écoles. Ce serait une redistribution des cartes imparfaites mais plus justes.

Personnellement j’ai subi (comme le dit si bien la lettre de convocation) les épreuves du concours d’entrée à l’ENA à deux reprises. Et malgré un profil sciences po et une année de préparation, je ne répondais pas aux codes du jury. Je sais que ma prépa n’avait rien à voir avec celle de Paris.

On ne part pas tous sur le même pied d’égalité, mais c'est vrai pour tous les concours. Ce que je dis là vis à vis de Sciences Po Paris et l'ENA est tout aussi valable pour le profil IEP dans le cadre d'autres concours. C'est le constat que j'ai pu faire en discutant avec un ami, rencontré jadis en fac d'économie avant que je ne bifurque vers un IEP, et retrouvé lors d'un écrit de concours de catégorie B.

21:53 Publié dans Réflexion du jour | Lien permanent | Commentaires (4)

08 avril 2011

Mémoire vivante - Michel Rocard

La note de lecture qui suit remonte à octobre 2006. Le Parti Socialiste organisait ses primaires pour désigner son candidat à la magistrature suprême. Sans être militant, je soutenais déjà Dominique Strauss-Kahn et les idées social-démocrates, autrefois incarné par Michel Rocard et Jacques Delors.

La note de lecture qui suit remonte à octobre 2006. Le Parti Socialiste organisait ses primaires pour désigner son candidat à la magistrature suprême. Sans être militant, je soutenais déjà Dominique Strauss-Kahn et les idées social-démocrates, autrefois incarné par Michel Rocard et Jacques Delors.

J'ai fait le choix de ne pas retoucher mon texte même si, sans avoir relu le livre, j'aurai certainement une autre façon de voir et présenter les choses aujour'hui. J'ai trouvé intéressant de pouvoir relire les enseignements que j'avais tiré des propos de Rocard, à l'aune de la crise internationale et de la présidence Sarkozy surtout. Si j'ai pris d'avantage de distances avec le personnage Rocard et quelques unes de ses analyses, je reste fidèle à ses idées.

A noter que Michel Rocard est revenu sur son parcours personnel et politique dans deux ouvrages: Si la gauche savait (2005), Si ça vous amuse. Chroniques des mes faits et méfaits (2010).

*

Ce livre d'entretien avec Michel Rocard date de 2001. Bien que l’homme ait surtout marqué l’actualité politique des années quatre-vingt, donc une période que je n’ai pas connu du fait de mon jeune âge, j’éprouve à son égard une grande admiration mêlé d’un immense respect. Cet homme que les média d’aujourd’hui ont un peu oublié fait pourtant parti de ceux qui ont marqué l’histoire de la gauche française ces 40 dernières années.

Certaines mauvaises langues ne voient en lui qu’un perdant sous prétexte qu’il ne serait pas devenu président de la République, poste qu’il aurait convoité pendant tant d’années alors que « tout » (la popularité dans les sondages ; la compétence) le prédisposé à ce destin. D’autres voient en lui une occasion manqué, constituant un « certain regret ». Le regret de n’avoir pu rénover le socialisme français (notamment faire émerger une social-démocratie française assumée), le regret de n’avoir pu inculquer une nouvelle méthode de gouvernement à une classe politique de plus en plus coupé des réalités, le regret de n’avoir pu rassembler les français pour moderniser notre société.

Et si certains éprouvent ce regret, c’est bien que l’état actuel des choses (la décrépitude du Parti Socialiste français ; la crise socio-politique du CPE, le non au T.C.E…) ne nous poussent pas à l’optimisme. Le livre ne raconte pas seulement le vécu d'un des plus atypiques hommes politiques français de ces trente dernières années, mais il expose nombre de ses pensées et réflexions. Et on comprend alors toute la modernité de son engagements, de son raisonnement, de sa méthode.

Une première partie du livre est consacré à sa jeunesse, à ses parents, à ses études… On comprends de suite que c’est un certain niveau. Son père (qui a contribué à l’élaboration de la bombe atomique française), son grand père et son arrière grand père ont tous les 3 fait Polytechnique… d’où ses capacités en mathématiques qui l’aideront à étudier l’économie. Lui-même a fait Sciences po puis l’ENA puis l’Inspection des finances (grand corps d’Etat).Il raconte sa relation avec son père (qui ne lui pardonne pas d’avoir délaissé les sciences exactes pour sciences po) et sa mère (qui lui inculque les principes protestants). Il est fait mention des événements (la guerre, l’occupation), des rencontres (un ouvrier, un prêtre protestant) qui l’ont amené à tenter la voie politique. A une époque où le communisme est très en vogue, surtout chez les jeunes, Michel Rocard préfère s’en tenir à l’écart (il comprendra très vite le sectarisme des militants PC) sans pour autant adhérer à la SFIO (ancien PS) vieillissante et empêtrée dans les guerres de décolonisations.

Dans une autre partie, l'ancien Premier Ministre revient sur ses activités militantes et politiques à l'occasion de la guerre d'Algérie. Effectuant son service militaire en Algérie il contribuera par l'intermédiaire d'un rapport à informer l'opinion publique sur les pratiques de la torture par l'armée française. Anti-colonialiste dans l'âme, il se définit comme un militant des droits de l'homme (et donc socialiste par logique…sa logique) et non l'inverse.

Sont également abordés son choix d'intégrer l'Inspection des finances (un des grands corps d'État) à la sortie de l'ENA, et les informations et savoirs faire qu'il en retire en terme de culture économique et fiscale ("connaissance du réel", ex: impact d'une nouvelle mesure fiscale auprès de commerçants).

Mai 68 est un autre des grands événements où Michel Rocard s'est illustré. Il nous explique alors la création du PSU (parti socialiste unifié, en référence à l'œuvre de Jaurès lorsqu'il fonda le PSU-SFIO), et le rôle de celui-ci dans l'anticipation et l'accompagnement des mouvements estudiantins et ouvriers. Dans un souci de respect de l'ordre public, soucieux d'éviter les affrontements entre manifestants et CRS, il ira jusqu'à annuler des manifestations. Il revient sur ses relations avec Daniel Cohn-Bendit, avec Pierre Mendès-France (à l'occasion de la grande réunion de Charléty) et bien sur, François Mitterrand (jugé "hors jeux" par rapport aux événements).

Au travers de deux autres chapitres, il relate son adhésion au PS dirigé alors par Mitterrand, et son expérience gouvernementale après la victoire de la gauche en 1981. Il revient sur ses divergences avec François Mitterrand tant en termes de culture politique (le fameux clivage "première/deuxième gauche") que de choix stratégiques à adopter. Par exemple s'il adhère à l'union de la gauche avec les communistes, il conteste en parties le programme commun de gouvernement (dont les nationalisations à 100%) que sous-tend l'union PS-PC. Il regrette vivement la surenchère idéologique adopté par le PS, le manque de "parler vrai" des politiques face aux citoyens, que le PS payera dès 1983…

Il nous fait part de son expérience gouvernementale. Qu'il soit au ministère du Plan, de l'agriculture ou à Matignon, il applique la méthode Rocard que l'on pourrait résumer par le triptyque " déminer- dialoguer- solutionner". En rentrant dans le détail, il nous explique comment ministre de l'agriculture il a contribué avec le conseil des ministres de l'agriculture au niveau européen, à réformer la PAC (entre autres). Sur son passage à Matignon, il nous explique en large et en travers comment il a obtenu les accords de paix de Nouméa, comment est né l'idée de RMI et comment il l'a négociée et mise en application très rapidement (je dis "il" mais bien sur l'entreprise est collective). Il aborde la question de la mise en place de la CSG (contribution sociale généralisée) et de la réforme de l'assurance maladie (négociation entamée avec lui, rompue à l'arrivée d'Edith Cresson). Autres réformes à son actif, la "réforme" de la langue française (sujet en apparence anodin mais bien complexe), le sauvetage de Renault (fusion avec Volvo), le changement de statut des PTT (devenu distinctement La Poste et France Télécom), un début de réforme de la justice. S'il regrette de ne pas avoir fait la baisse du temps de travail, il s'enorgueillit d'avoir entamé la réforme lente et discrète de l'assurance maladie et du système de retraites; regrettant qu'Edith Cresson en ait interrompue la négociation ou bien la méthode des Premiers Ministres Balladur et Juppé par rapport aux retraites.

Enfin les deux derniers chapitres abordent l'après Matignon, à savoir son bref passage à la direction du PS et son engagement européen en tant que député européen auprès de Yasser Arafat notamment.

Tout au long de l'entretient, Michel Rocard développe sa réflexion sur bien des sujets. Le rôle et les responsabilités de l'élu, les affaires, la mondialisation et l'évolution du capitalisme, les relations Nord-Sud, l'Europe politique sont tour à tour abordées.

Ce que j'ai retenu de Michel Rocard en termes de mode de gouvernement :

- Ne pas penser obligatoire en terme de clivages… idée que l'on retrouve dans son discours de politique générale devant l'Assemblée Nationale en 1988. "Je rêve d'une politique où l'on soit attentif à ce qui est dit plutôt qu'à qui le dit". D'ailleurs on ne peut être que frappé de voir, tout au long de l'entretien, Michel Rocard rendre hommage à divers hommes politiques en particulier ceux avec qui il n'est pas d'accord (Juppé, Chevènement etc.).

- Le rôle de l'élu n'est pas d'inventer, il n'en a ni le temps ni les facultés (au sens de formation), mais de sélectionner/arbitrer les mesures proposées par les techniciens de l'économie et du social. On serait tenter d'y voir une justification de l'Énarchie et de la technocratie confisquant le pouvoir au élus, moi j'y vois plutôt une légitimation de l'élu professionnel. Personnellement j'aime bien comparer un élu à un artiste. L'élu est essentiellement devenu un interprète… mais rien ne l'interdit de composer !

- Une volonté ferme de dialogue, de concertation longue et continue entre les acteurs concernés, les plus à même à apporter une solution aux problèmes/phénomènes qu'ils vivent au quotidien. En ce sens, la décentralisation poussée est préférée au jacobinisme et son centralisme.

- Tant qu'on préférera le spectaculaire au discret, l'immédiat au durable, le symbolique au concret, la loi dictée par l'État au contrat négocié parles acteurs sociaux… alors aucune réforme n'est envisageable en France. Et une réforme sera d'autant plus accepté que les coûts seront partagé par toute la société.

Au regard de cette éthique, au regard de cette rigueur d'esprit… est-il possible de dire si aujourd'hui les prétendants à la présidence de la République soient acquis à ce mode de gouvernance ?

07:00 Publié dans Livres | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rocard, dsk, social-démocratie, ps, pcf, mitterrand

03 avril 2011

Zapatero ne sera pas candidat en 2012

C’est maintenant officiel. Un peu moins d’un an avant les prochaines élections législatives en Espagne, José-Luis Rodriguez Zapatero vient d’annoncer qu’il ne souhaitait pas concourir pour un troisième mandat.

Depuis quelques mois déjà, la question parasitait l’actualité politique espagnole. Les média pressaient le Président du Gouvernement de clarifier sa position pour 2012 et spéculaient déjà sur le nom du successeur.

Il faut dire que les sondages révélaient une différence significative d’intentions de vote selon que le leadership socialiste pour 2012 soit assuré par Zapatero ou par Rubalcaba, Ministre de l’Intérieur et premier vice-président du gouvernement.

Le PSOE va donc se consacrer à la préparation et à l’organisation de primaires (internes) de désignation dans les mois qui viennent, une fois passées les élections municipales de mai prochain.

Autant dire que Zapatero paye lourdement les effets de la crise (taux de chômage de 20%, un jeune sur quatre sans emploi), et sa gestion « brouillonne » (déni de crise, passage soudain d’une politique keynésienne à une politique d’austérité).

Les législatures se suivent et ne se ressemblent pas : Zapatero aura connu la période la plus faste de l’Espagne de l’ère démocratique puis aura eu à gérer la pire crise économique et financière des trente dernières années.

Son œuvre législative aura été importante : loi sur la mémoire historique, loi sur le mariage homosexuel et l’homoparentalité, loi sur la dépendance, la réforme territoriale, la revalorisation des retraites, la réduction de l’emploi temporaire, le développement des énergies renouvelables etc.

Le sacrifice politique de Zapatero va peut être sauvé les socialistes aux municipales mais je crois très peu à un sursaut d’ici l’an prochain. Les deux favoris à sa succession (Rubalcaba et Chacon, la jeune ministre de la Défense) auront bien du mal à se distinguer de Zapatero, aux côtés desquels ils ont été ministre.

Toutefois, si la situation économique s’améliore et que la pression financière sur l’Espagne se relâche, les socialistes peuvent espérer l’emporter l’an prochain. A condition qu’ils puissent se réinventer, ce qui n’est pas évident après huit ans aux responsabilités.

L’annonce m’a surpris. J’étais persuadé qu’il se représenterait, en dépit des difficultés. J’ai beaucoup de sympathie pour le bonhomme étant donné que je suis devenu sympathisant socialiste alors qu’il arrivait au pouvoir. Il représentait le retour de la gauche en Europe.

Je l’ai vu en meeting à Toulouse pour les européennes de 2004 et à Barcelone pour les municipales de 2007. Il ne m’est jamais apparu comme un grand orateur mais avec son style bien à lui, il savait habilement concilier valeurs de gauche, propositions et bilan de ses actions.

Alors qu’en France les socialistes s’enfermaient dans l’opposition, sans leader et sans projet mobilisateur, les socialistes espagnols donnaient l’image d’une gauche qui gagne, sachant concilier développement économique et redistribution sociale. Entre temps la crise est arrivée et ils n’ont pas pu échappés à l’austérité.

14:15 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : psoe, zapatero, espagne, rubalcaba

29 mars 2011

Le triomphe de Dune

Le triomphe de Dune est la suite de Chasseurs de Dune, dont je vous avais fait une note de lecture en janvier dernier. Il s’agit surtout du dernier tome de la saga Dune, initiée par Frank Herbert en 1965 et reprise par Brian Herbert et Kevin J. Anderson au début des années 2000. La disparition de Frank Herbert en 1986, peu après la publication de La Maison des Mères, avait laissé l’histoire inachevée, au grand dam de ses très nombreux fans.

Le triomphe de Dune est la suite de Chasseurs de Dune, dont je vous avais fait une note de lecture en janvier dernier. Il s’agit surtout du dernier tome de la saga Dune, initiée par Frank Herbert en 1965 et reprise par Brian Herbert et Kevin J. Anderson au début des années 2000. La disparition de Frank Herbert en 1986, peu après la publication de La Maison des Mères, avait laissé l’histoire inachevée, au grand dam de ses très nombreux fans.

L’histoire de Dune se déroulant sur plusieurs millénaires, en faire un résumé n’est pas chose aisée. La trame principale de l’œuvre se concentre autour de l’Epice gériatrique, une puissante substance sécrétée par des vers de sables géants, que l’on ne trouve que sur la planète Arrakis (Dune). Sa rareté et ses propriétés (permet le voyage dans l’espace, la préscience, la stimulation intellectuelle et la longévité) la place au centre de toutes les convoitises.

Tout au long des épisodes, plusieurs institutions apparaissent et interagissent sous forme d’alliances et de confrontation : la Guilde spatiale (voyage spatial), le Bene Gesserit (pouvoir de préscience), le Bene Tleilax (travaux génétiques), les Atréides (une famille noble puis ses descendants), les Mentats (ordinateurs-humains), les fremens (peuple de guerriers), les Honorées Matriarches, les Machines pensantes etc.

Dans La maison des Mères, Arrakis a été atomisée par les Honorées Matriarches, en guerre contre les sœurs du Bene Gesserit dont elles sont le pendant agressif et barbare, annihilant ainsi les vers de sable et donc l’Epice. Au bord d’un non-vaisseau, véritable Arche de Noé, Duncan Idaho a pu sauver des vers de sables, un maitre Tleilaxu, quelques sœurs du Bene Gesserit et un groupe de Juifs, tous cherchant à fuir l’Ennemi, les Machines pensantes, qui menace toute l’humanité.

Murbella a fondé la Nouvelle Sororité, qui rassemble Bene Gesserit et Honorées Matriarches pour surpasser les différences respectives et préparer la lutte contre l’Ennemi, Omnius, la Machine Pensante, que l’humanité pensait avoir détruit il y a des millénaires. Murbella devra négocier avec la Guilde et Ix, la planète-industrie, la construction de vaisseaux de guerre et déjouer les pièges des Danseurs-Visages, des espions infiltrés capables de prendre n’importe quelle identité.

De leurs côté, Duncan Idaho et Sheeana ont ramenés à la vie par le clonage, Paul Atréides, sa mère, son fils et quelques autres personnages du début de la saga. En leur faisant retrouver leur mémoire et identité passée, ils espèrent trouver le moyen d’arrêter l’Ennemi. Outre des conflits internes, ils devront faire face à des actes de sabotages, aux attaques des Danseurs Visages, à l’Ennemi qui les poursuit depuis le début de leur fuite.

Ainsi ces deux tomes conclusifs voient se rassembler les principaux protagonistes des quatre grandes périodes du récit de Dune, dont la rencontre viendra sceller le sort de toute l’humanité. Le dénouement final montre l’émergence d’un étrange et inattendue syncrétisme, sous la direction du kwisatz haderach ultime, le sûr-être de l’univers. Il assurera la paix et l’équilibre entre toutes les puissances de la galaxie, nécessaire au développement de l’(la post-)humanité.

En refermant le livre aujourd’hui, j’ai mis un peu temps à réaliser que l’histoire de Dune était désormais close. La fin choisie par les deux auteurs a le mérite de faire le lien entre les différentes trilogies (Genèse de Dune, Avant-Dune, Dune, Après-Dune) et de ne pas laisser de doutes quant à une possible suite. Reste LA question: est-ce la fin qu’avait entrevue/prévue Frank Herbert ? Nous ne le saurons jamais.

J’ai aimé retrouvé l’ambiance des premiers tomes, sans doute les plus clairs et les plus enivrants, en tout cas les meilleurs à mes yeux. On s’habitue au style de Brian et Kevin, tendant à se rapprocher du style de Frank mais sensiblement différent quand même. Le dernier tome m’a semblé riche en rebondissements et en fausses pistes, même si du coup, on peut s’interroger sur l’apport de certains personnages et quelques passages, plutôt secondaires par rapport à l’intrigue.

Dune est pour moi l’œuvre majeure de science-fiction. Lorsque j’ai passé mon bac de français en 2002, on nous avait demandé d’écrire la préface d’un livre qui nous avait marqué. J’ai donc logiquement écrit sur Dune (et ça a été payant !). Les thèmes abordés par l’œuvre sont nombreux : l’influence des mythes et des prophéties, les relations de pouvoirs, la dépendance économique et organique à une seule substance, l’écosystème planétaire et l’impact de l’homme sur celui-ci, le clonage et la reproduction d’une conscience, le rapport de l’homme à la machine.

Bien que Frank Herbert ait fait référence aux machines pensantes dans les premiers tomes, l’exploitation de cette idée par Brian Herbert et Kevin J. Anderson, en dit d’avantage sur les problématiques actuelles des générations présentes. Frank Herbert insistait plus sur l’écosystème et les guerres atomiques, plus conforme aux préoccupations de son époque. La conscience artificielle ou retrouvée (accéder à nos mémoires antérieures), thème récurrent dans les écrits de Frank Herbert, en font un auteur plutôt avant-gardiste.

18:38 Publié dans Livres | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : science-fiction, frank herbert

21 mars 2011

Abstention

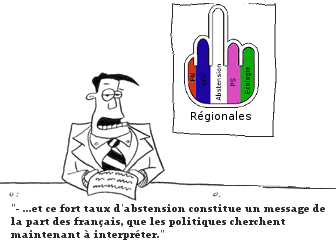

Dessin trouvé sur le blog de Martin Vidberg. On peut remplacer "régionales" par "cantonales", le fond du problème reste le même.

Je suis dégoûté de la montée du FN et du refus d'une partie de la droite à faire barrage aux frontistes en appelant à voter PS.

En 2002, après les résultats du premier tour, les principaux leaders de gauche n'avaient pas longtemps hésité à appeler à voter Chirac.

Le "pacte républicain" contre les extrêmes en prend un sacré coup. Mais à force de jouer avec le feu, on fini forcément par se brûler.

21:57 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : humour, élections