18 avril 2009

Changement de gouvernement en Espagne

L’actualité espagnole a été marquée la semaine dernière par un fait politique majeur : un changement de gouvernement. Tout juste un an après les élections générales, où les socialistes étaient reconduits à la majorité relative, José Luis Rodriguez Zapatero, Président du Gouvernement, a présenté la composition de son nouveau gouvernement, le troisième qu’il dirige depuis son arrivée en 2004 à La Moncloa, le Matignon espagnol.

En pratique, le changement de gouvernement a d’abord conduit à une réorganisation des compétences des 14 (ou 16) ministères puis à la composition d’une nouvelle équipe. Du côté de la répartition des compétences, il faut noter la création d’une troisième vice-présidence, dédiée aux politiques territoriales ; le rattachement des Universités au Ministère de l’Education alors qu’elles avaient été séparés de ce dernier ; la prise en charge des services sociaux par le Ministère de la Santé, ce qui constitue le troisième ministère à prendre en charge ces fonctions en cinq ans ; et enfin l’adhésion de la Fonction Publique et le Conseil Supérieur du Sport aux services de la Présidence.

Côté casting, José Luis Zapatero a introduit six nouveaux ministres et changé de place à aux moins deux ministres. La relève la plus marquante reste celle de Pedro Solbes, deuxième vice-président, en charge de l’économie et des finances, par Elena Salgado, qui occupait jusque là le Ministère des Administrations Publiques, et qui devient la première femme à occuper le poste de grand argentier. Solbes, qui avait accepté en 2008 de rester au gouvernement à condition de ne pas faire toute la législature (quatre ans), reste le symbole d'une gestion socialiste de l'économie à la fois austère, modeste mais capable d'alimenter la croissance.

Parmi les nouveaux ministres, il convient de distinguer ceux issus de la société civile (la ministre de la Culture et cinéaste Angeles Gonzalez Sinde; le ministre de l’Education Angel Gabilondo, président d'université), les techniciens (Elena Selgado, le ministre de la justice Francisco Caamaño) et les poids-lours politiques (le 3ème vice-président Manuel Chaves, le ministre de l’Equipement José Blanco et la ministre de la Santé Trinidad Jiménez), hauts-responsables du PSOE et proches du "courant" de Zapatero, "Nueva Via".

(cliquer dessus pour agrandir l'image)

Mais comment expliquer un changement de gouvernement à peine un an après les dernières élections générales ? Remarquons déjà que si les titulaires des ministères ont pu changer ces 5 dernières années, l’Espagne n’a connu que 3 gouvernements (dont deux suites aux élections législatives) quand la France en a connu 5 ou 6.

J’entrevois quatre principales raisons qui ont pu conduire le chef du gouvernement espagnol à revoir son équipe. Des raisons qui sont peu ou prou des (semi-)échecs pour la majorité socialiste au pouvoir en Espagne.

En premier lieu, et à mon avis de manière marginale, la grogne étudiante par rapport au Processus de Bologne (qui introduit le système LMD et renforce l’autonomie des universités) et quelques défaillances du système judiciaire ont poussé le chef du gouvernement espagnol à changer les titulaires de ces deux ministères.

Par ailleurs, il semble que la défaite des socialistes espagnols aux élections autonomes partielles (soit les élections des communautés autonomes qui n’ont pas lieues en même temps en Espagne comme le sont les élections régionales) du mois dernier en Galice et le Pays-Basque, soit l’élément qui a avancé la décision de changement de gouvernement. En réalité la défaite est à nuancer parce que si la coalition de gauche n’a pas été reconduite en Galice, les socialistes ont largement progressés au Pays-Basque, laissant même entrevoir que la Présidence de l’Euskadi, jusque là occupé par le nationaliste Ibarretxe, revienne aux socialistes.

Ensuite, vient l’échec des négociations du pacte de financement des Communautés Autonomes. Le sujet était déjà sur le feu l’été dernier et Pedro Solbes, alors ministre de l’économie et des finances, s’était donné 4 à 6 mois pour arriver à un accord. Or, neuf mois après cet engagement, le problème est toujours là. C’est ce qui a motivé la création d’une 3ème vice-présidence consacrée aux questions territoriales et la nomination à ce poste de Manuel Chaves, jusqu’ici Président de la Communauté Autonome d’Andalousie.

C’est un problème à la fois technique - il s’agit autant de financer le Plan Dépendance engagé par le Gouvernement l’an passé (ou il y a deux ans) mais que réalisent les Communautés Autonomes, qu’assurer une solidarité territoriale entre des régions aux compétences largement plus développées qu’en France mais inégalement dotées en ressources financières - et politique - puisque les régions les plus contributives (le Pays-Basque et la Catalgone) sont à la fois celles où s’exprime les plus fortes identités nationalistes et celles qui ont permis la victoire de Zapatero en 2004 comme en 2008. Et comme en plus les socialistes n’ont pas la majorité absolue au Parlement, et dépendent donc des négociations avec les partis nationalistes, le sujet est explosif.

Enfin vient l’ampleur de la crise économique et financière. C’est la principale justification énoncée par José Luis Zapatero pour changer la composition du gouvernement : resserrer et renouveler le gouvernement pour faire face à la crise. Une crise que le gouvernement espagnol, comme bien d’autres en Europe et dans le monde, n’a visiblement pas anticipée et encore moins vraiment gérée.

Car il faut bien comprendre que le gouvernement espagnol a tardé à reconnaitre que l’économie espagnole était en crise. Lors de la campagne législative de l’an passé et presque six mois après, le gouvernement espagnol s’est entêté à utiliser des subterfuges linguistiques pour qualifier la situation économique. A la décharge des mes camarades espagnols, on peut dire que leur économie a quand même été très dynamique ces 12 dernières années et que la situation de leurs finances publiques (taux d’endettement de 30% du PIB et des excédents budgétaires depuis 2000) leur laissait une marge, plus confortable que le gouvernement français, pour agir contre la crise.

La situation financière en Espagne étant moins critique que celle observable aux USA ou au Royaume-Uni - pour des raisons ayant trait au système bancaire espagnol plus prudent - les autorités espagnoles n’ont sans doute pas vu la dimension économique de la crise. Et, en dépit de l’adoption d’un premier plan de relance l’année dernière, la situation économique s’est largement dégradée en deux ans.

Il faut dire que le modèle de croissance économique, basé sur l’endettement des ménages pour booster la consommation et sur la spéculation et la croissance du secteur immobilier (et donc de la construction), et social de l’Espagne, avec une faible protection sociale et un marché du travail largement flexible, montre ses limites. Pire, alors qu’il pouvait être vertueux en tant normal, il semble enfoncer l’économie ibérique dans un cercle vicieux. Il semble que Zapatero en ais pris conscience puisqu'il a parlé d'un "nuevo patrono de desarollo economico".

Cependant, face aux propositions économiques du Parti Populaire (relancer les privatisations, flexibiliser d'avantage le marché du travail, baisse de charges), et en dépit des érrements du gouvernement socialiste espagnol, les socialistes espagnols restent une valeur sûre face à la crise.

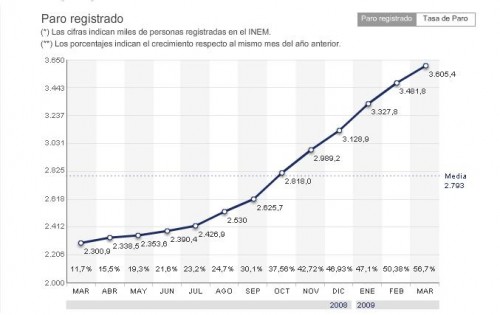

Nombre de chômeurs

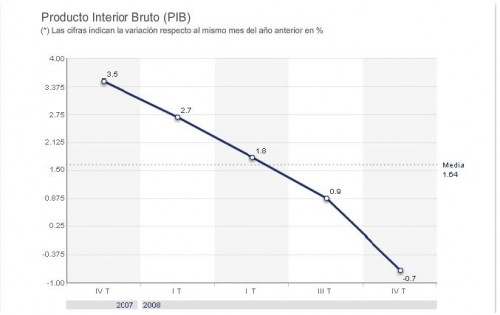

Taux de croissance du PIB

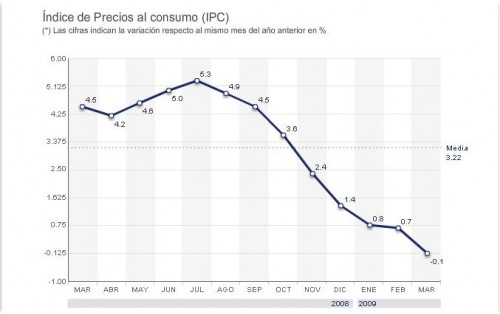

Taux d'inflation

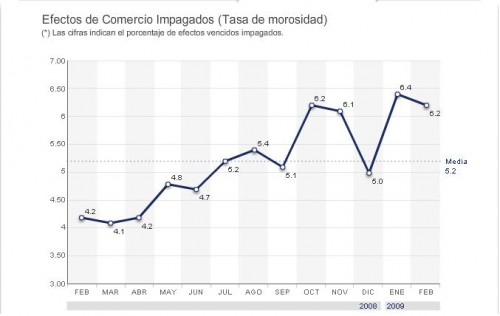

Taux d'impayés

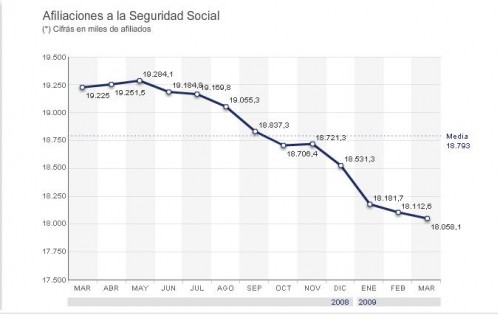

Nombre d'affiliés à la Sécurité Sociale espagnole

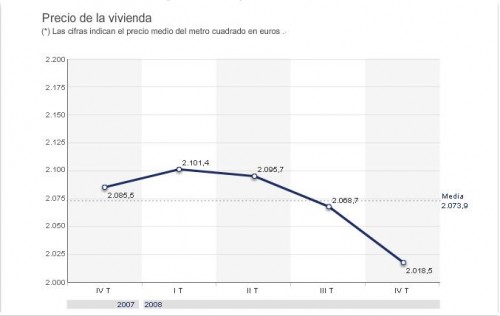

Prix de l'immobilier

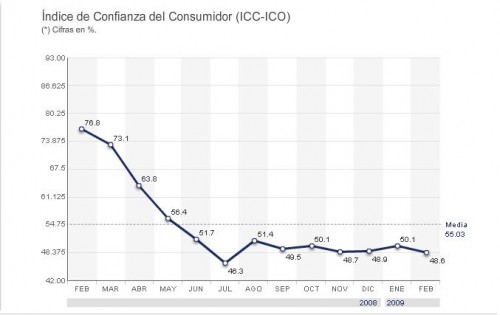

Indice de confiance des ménages espangols

12:00 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : espagne, zapatero, économie, psoe

28 mars 2009

A vous de juger - DSK

Jeudi soir, Dominique Strauss-Kahn (DSK), actuel directeur général du Fonds Monétaire International (FMI), a participé à la première partie de l’émission politique A vous de juger que présente toujours Ariette Chabot. Le thème central de l’émission était la crise économique et financière que traverse actuellement l’ensemble de l’économie mondiale.

Interrogé d’entrée sur une date possible de sortie de crise, DSK a prudemment annoncée qu’elle pourrait se concrétiser au cours de l’année 2010, sous réserve de mener les « bonnes politiques ». Ces dernières comprennent les plans de relance et l’assainissement du système financier.

Il s’est réjoui que l’appel à l’adoption de plans de relance, lancé par le FMI aux gouvernements, ait été en général suivi. Il a rappelé que jusqu’ici ce n’était pas dans la tradition du FMI d’encourager l’usage de l’arme budgétaire pour sortir des crises. Il a néanmoins demandé à ce que l’effort budgétaire, notamment des pays qui avaient des finances publiques qui le permettaient, soit accru dans les mois qui viennent.

Mais DSK a insisté sur la nécessité première d’assainir le système bancaire. Ce serait une constante qui ressort dans les 122 crises bancaires gérées par le Fonds depuis sa création. Il a souligné que c’était une condition pour sortir de la crise. Il faut que le secteur bancaire prête à nouveau et qu’on arrive à supprimer les actifs pourris accumulés par les banques jusqu’ici. D’un coût estimé à 1000 milliards de dollars il y a un an, le FMI les aurait évalués à 2,2 trillons de dollars, concluant que plus on traînait, plus cela coûterait cher de sortir de la crise.

La relative divergence entre les Etats-Unis et l’Europe sur les actions à mener pour sortir de la crise -- les premiers privilégiant de vastes plans de relances, les seconds insistants sur la régulation du système financier – ne doit pas cacher l’urgence du nettoyage des banques. L’exemple japonais, qui a connue une crise financière dans les années 90, illustre le cas où le retard dans l’assainissement des banques, fait durer la crise en dépit de plans de relances ambitieux.

Beaucoup de français se posent la question « où est passé l’argent ? » et ne comprennent pas pourquoi il faudrait aider les banquiers. L’ancien ministre de l’économie et des finances (1997-1999) du gouvernement Jospin a précisé que cette richesse était virtuelle dans le sens où on avait beaucoup joué sur les gains potentiels des actions (spéculation). Il a rappelé que ce n’était pas les banquiers qu’il s’agissait d’aider mais le secteur bancaire, car les banques jouent un rôle important dans le fonctionnement de l’économie.

Les risques de révoltes ne doivent pas être sous-estimés. Dans les pays développés, les mécontentements peuvent conduire à des changements de gouvernement mais on reste dans un cadre démocratique. Dans d’autres pays, notamment les moins avancés, où la démocratie est souvent fragile, les révoltes peuvent conduire à des guerres civiles et à une méfiance vis à vis de la démocratie.

Sur les outils techniques à utiliser, DSK estime que toutes les techniques sont réalisables et qu’il ne fallait pas avoir d’a priori idéologique. Ainsi, les nationalisations ne sont absolument la solution, mais c’en est une, comme se contenter d’injecter un peu d’argent public. Le plus important étant au final d’agir et de ne pas attendre. Interrogé sur un retour du protectionnisme, ne serait-ce que sous la forme limité proposé récemment par Michel Rocard, le directeur général du FMI a rappelé où nous a conduit l'excès de protectionnisme, et qu'à ce titre, il ne le voit pas comme une solution à la crise. Selon lui, le protectionnisme a pour défauts de n'être jamais momentané et sectoriel, mais en plus d'être préjudiciable aux pays émergents ou en voie de développement.

Lorsqu’on lui demande des prévisions sur l’évolution du taux de chômage, DSK explique que le FMI fait des prévisions sur le taux de croissance pour chacun des pays mais pas sur le taux de chômage. En l’espèce c’est l’Organisation Internationale du Travail (OIT) qui fait des prévisions sur le chômage. Pour 2009, l’OIT prévoit une augmentation de 50% du nombre de chômeurs dans le monde. Seul le retour de la croissance pourra ralentir puis inverser cette progression.

Les gens s’inquiètent pour eux mais surtout pour leurs enfants. Cette crise est d'abord une crise de valeurs (culte de l'argent-roi, cynisme avec le fait qu'on ait prêté à des gens dont on savait qu'ils ne pourraient rembourser) et de la déréglementation (l'idée selon laquelle les marchés n'auraient pas besoin de règles). A ce titre on assiste à un retour des valeurs sociales-démocrates. Mais cette crise est aussi une crise des inégalités sur le partage de la valeur ajoutée entre le travail et le capital. Ce partage a été défavorable pendant trop longtemps au travail, à tel point qu’on a fait des politiques de substitution : l’endettement. Les classes moyennes américaines ont vu leur revenu baisser, on les a laissé s’enfermer dans une dynamique de surendettement qui nous a conduit à la crise. Il faut aujourd’hui de l’endettement public pour se substituer temporairement à l’endettement privé qui avait été gonflé et qui vient de s’effondrer. Il est maintenant avéré que les nouvelles générations, notamment celles qui rentrent sur le marché du travail, vont connaître plus de difficultés que les générations précédentes, mais dans le malheur, cette crise peut être une occasion de rebondir: il faut se préparer à l'après crise.

Comment financer la dette ? Un reportage expliquait que la dette française représentait 1335 milliards d'euro et qu'elle devrait représenter, d'ici 2012, 73% du PIB (contre 67% aujourd'hui). Employant l'image de l'utilisation de l'eau pour sauver la maison qui brûle, il admet que la dette (l'eau) peut à terme aggraver la situation (relancer le feu), mais ne rien faire serait pire que tout. Le retour de la croissance permettra de rembourser la dette. Mais il estime que si la relance budgétaire est une nécessité, elle doit rester dans un cadre limité et avec des perspectives de remboursement. Si la croissance ne repart, alors l'impôt sera le seul levier pour rembourser la dette. Au final, la question de la dette est liée à ce qu'on a fait: s'endetter pour un investissement n'est pas un tord.

Le rôle du FMI dans cette période de crise, est celui que joue le médecin: il doit secourir les pays qui, touchés par la crise, sollicitent son aide. La journaliste lui demande alors pourquoi le FMI, qui demande d'un côté aux pays de faire de la relance budgétaire, exige en même temps à certains pays qu'ils réduisent leurs dépenses, notamment en baissant les salaires des fonctionnaires. DSK explique d'abord que ce sont les pays sollicitant l'aide du FMI qui définissent eux même les réformes structurelles qu'ils comptent appliquer en échange du prêt que leur accorde le FMI. Il justifie le gel des traitements de fonctionnaires dans certains pays par une trop forte hausse ces dernières années et qui n'était pas tenable à terme. Par ailleurs il nous apprend que le FMI reste vigilant sur les coupes budgétaires que prévoient certains Etats: par exemple le FMI a refusé que la Hongrie touche au 13ème mois de retraite des plus fragiles; ou a demandé au Pakistan d'accroître son déficit pour venir en aide aux plus démunis.

Enfin, le directeur général du FMI a présenté les sujets qui seront abordés lors du G20. Il s'agira de revoir les agences de notations qui n'ont pas fait leur travail, d'aborder la question des hedge-funds ou des paradis fiscaux, et plus généralement de réformer le système bancaire. DSK attend du G20 qu'il adopte de nouvelles règles mais que celles-ci doivent surtout être appliqués: les annonces doivent absolument être suivie d'effets. En représentant le FMI, DSK s'est donné comme objectif de représenter au mieux les intérêts des pays qui ne seront pas présents au G20, mais surtout de s'assurer que les engagements des aides aux développements soient tenus. Le G20 est en tout cas un premier pas vers une nouvelle architecture internationale.

* * *

Ce sont là quelques notes que j’ai prises tout au long de l’émission, du moins la partie où intervenait DSK. Je ne cache pas mon plaisir de revoir DSK à la télévision, venir traiter de sujets vraiment politiques. Une perspective internationale de la crise était vraiment bienvenue même si j'aurai souhaité qu'on détaille davantage les mécanismes économiques et financiers qui ont conduit à la crise.

Du reste, j'ai été frappé par la posture adopté par DSK dans son discours, tout au long de l'émission: il a entièrement intériorisé sa fonction de directeur général du FMI, c'est à dire de "fonctionnaire d'une institution internationale". A un moment donné, il va jusqu'à s'affirmer comme l'incarnation du FMI ("moi...le FMI"). Certes, par petites touches, il rappelle son engagement et ses valeurs politiques (socialiste), son bilan ministériel (évolutions de la dette française) ou ses positions passés (nécessité de lutter contre les paradis fiscaux, gouvernement économique en Europe). Mais c'est frappant de voir qu'il s'en détache en déclarant que les gouvernants actuels ont des difficultés à convaincre les citoyens de leurs politiques durant la crise (notamment le plan de sauvetage du secteur bancaire) mais qu'ils doivent prendre leurs responsabilités (ce n'est pas forcément la phrase exacte).

C'est l'exemple typique d'une "culture d'institution", concept sociologique dont j'ai déjà parlé, qui imprègne l'esprit de gens occupant et incarnant l'institution. Cela s'explique aussi par le statut du directeur général qui le contraint à un certain devoir de réserve, vis à vis de son pays d'origine, et à la politique en général. C'est pourquoi, il a refusé de répondre aux questions concernant la pertinence du bouclier fiscal, adopté par le gouvernement français dès 2007. C'est pourquoi, il a désavoué, à demi-mots, les propos de Michel Rocard sur les besoins d'un protectionnisme temporaire et sectoriel. C'est pourquoi, enfin, il a contré les positions de José Maria Aznar avec des propos très mesurés et très nuancés.

Mon dernier point concerne justement les propos de José Maria Aznar, ancien Premier Ministre du Gouvernement espagnol (1996-2004), sur la crise et les solutions à adopter pour y faire face. Avec arrogance et prétention, il a rappelé son bilan de gouvernement en matière de chômage (dont le taux, il est vrai, est passé de 24% à 9-10% sur ses deux mandats) qu'il attribue aux décisions politiques qu'il avait prit (flexibilité, austerité, investissement RD) et que l'Europe serait bien tenue de copier. Renouvelant son attachement aux valeurs néo-libérales, il considère et se félicite que le socialisme ait disparu en 1989 et que la solidarité n'a pas de sens si elle ne va pas de pair avec l'efficacité économique. Peut être de façon caricaturale, le discours d'Aznar a au moins le mérite de montrer que l'idéologie monétariste est loin d'être vaincue malgré la crise, et que les dirigeants politiques des années 90, c'est à dire l'époque où s'est accéléré le développement du modèle de croissance qui nous a conduit dans le mur, n'ont visiblement pas l'ombre d'un scrupule.

17:20 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : capitalisme, économie, dsk, rocard, aznar

10 mars 2009

Comment analyser le retour des Etats aujourd'hui ?

Dans son dernier ouvrage, Michel Aglietta nous explique comment la crise financière, qui a éclatée aux Etats-Unis durant l’été 2007, s’est rapidement étendue, passant de la sphère financière à l’économie réelle. La faillite des deux banques d’affaires américaines, abandonnées par le Trésor américain et la FED à titre d’exemple et d’avertissement, et la chute de la bourse et de la confiance qui en a suivi, a obligé les gouvernements à mettre sur pieds des plans de sauvetage du système bancaire. Le ralentissement économique, faisant courir de gros risques de récession à l’échelle mondiale, a poussé à nouveau les gouvernements à annoncer des plans de relance. Du coup, nombre d’observateurs y voient le signe d’un retour en force de l’Etat dans la sphère économique.

Pourtant, l’Etat a toujours été plus ou moins présent, d’une manière ou d’une autre, dans la sphère économique et sociale. Les critiques dont il a fait l’objet, par l’intermédiaire des institutions publiques et des politiques publiques le représentant, et la vague néo-libérale qui en a suivie, ne doit pas faire illusion sur le rôle toujours actif de l’Etat. Producteur de normes qu’il fait appliquer par son pouvoir de contraintes et son monopole de la violence légitime, l’Etat est aussi producteur de biens et de services, plus ou moins étendus selon les pays, et acteur de redistribution de richesses.

Aussi, parler d’un retour des Etats semble erroné. A moins qu’il s’agisse d’une action spécifique de l’Etat, comme son action de bouclage macro-économique propre au keynésianisme. Il s’agira alors de se demander de quel type d’intervention il s’agit et si elle est adaptée à la situation.

A cette fin, nous expliquerons dans une première partie en quoi la crise financière réhabilite l’interventionnisme économique des Etats, avant de préciser que la crise est pourtant structurelle, et qu’à ce titre, elle appelle à des politiques de changements structurels.

I - La crise économique et financière réhabilite l’interventionnisme économique des Etats.

L’intensité de la crise actuelle et les risques de récessions qu’elle fait courir à l’économie mondiale a conduit les gouvernements des pays développés et émergents, à mener des actions économiques ciblées de l’Etat (A) qui restent malgré tout dans le cadre de l’Etat régulateur (B).

<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->

A. L’action économique des Etats aujourd’hui…

Alors que l’action de l’Etat dans la sphère économique était assez mal vue, discutée tant sur le principe que sur les résultats mêmes, les limites actuelles d’un fonctionnement non-régulé (par les autorités publiques) des marchés (et notamment financiers) réhabilitent l’action de l’Etat.

Ainsi, afin d’éviter un effet domino des faillites bancaires, les gouvernements ont mis sur pied des plans de sauvetage du système bancaire. Néanmoins, ces plans diffèrent d’un pays à l’autre. Aux Etats-Unis, le Trésor américain a recapitalisé un certain nombre de banques, c’est à die qu’il a fait entrer des fonds publics dans le capital (fonds propres) des banques. Cette « nationalisation » du système financier américain s’est accompagné du rachat, par le Trésor et la Fed, d’une partie des produits toxiques, dites titres pourris, dont les risques n’ont été révélés qu’avec la crise. En France, le gouvernement a surtout cherché à assurer les échanges interbancaires, par un fonds de prêts de 300 milliards d’euros emprunté sur les marchés financiers, car les banques ne se faisant plus confiance, elles n’assuraient plus leurs missions fondamentales. Derrière les échanges interbancaires, c’est les risques de liquidité des PME qui est en jeu. Ce faisant, on assiste à un retour discret de la politique monétaire aux mans des Etats, alors que cette activité avait été externalisée.

Face au ralentissement, parfois brutal, de l’activité économique, les Etats ont décidés de recourir à des plans de relance ciblés. Si la aussi les mesures diffèrent d’un pays à l’autre, tous les plans se rejoignent parl leur faible envergure : ces plans représentent entre 0,2 et 1% du PIB. Les Etats membres de l’Union européenne ont décidés, au vu de la conjoncture actuelle, de suspendre les règles du pacte de stabilité et de croissance qui limitait les déficits à hauteur de 3% du PIB et la dette publique à hauteur de 60 % du PIB.

Les gouvernements peuvent donc laisser courir leur déficit pour soutenir l’activité. Certains privilégient des baisses d’impôts (Espagne) et de charges (France), d’autres les dépenses. Certains veulent soutenir la consommation (Gordon Brown va baisser de deux points les taux de TVA en Grande-Bretagne), d’autres insistent sur l’investissement (la France veut relancer voir anticiper certains projets/ marchés publics). Souvent, il s’agit aussi d’apporter des aides publiques aux secteurs en grande difficultés (les Etats-Unis et l’Allemagne vont soutenir leur industrie automobile). On est loin des plans de relance du type keynésiens des années 60/70.

<!--[if !supportLists]-->B. <!--[endif]-->… Reste dans le cadre, à peine élargie, de l’Etat régulateur.

Dans les années soixante-dix, quatre vingt, on assiste à un tournant libéral. La crise des années soixante dix et le ralentissement économique, le chômage et la hausse des prix qu’elle a entrainée, a dévalorisé l’action de l’Etat dans la sphère économique. Les quelques tentatives de plans de relance, en France notamment en 1976 sous le gouvernement Chirac et en 1981 sous le gouvernement Mauroy, ont donnés des résultats négatifs, notamment en matière d’inflation et de balance des paiements.

Le renouveau du courant néo-libéral, derrière les chefs de file qu’ont été Milton Friedman et Friedrich Hayek, et les politiques qu’ils ont inspirés, dans les gouvernements Thatcher en Angleterre et Reagan aux Etats-Unis, s’est centré sur la critique de l’Etat. Jugé inefficace et dépensier, l’Etat doit laisser faire le marché. Toute entrave de l’Etat sur le marché empêche ce dernier de s’auto-réguler.

Les politiques publiques ont alors consistés à privatiser nombre d’entreprises publiques, à restreindre autant ce peu l’action de l’Etat, à dérèglementer le plus possible pour ne pas laisser entraver le bon fonctionnement du marché. Afin de redynamiser la concurrence, les pouvoirs publics ont crées des agences de régulation pour encadre les dérèglementations en cours.

On est alors passé de l’Etat interventionniste à l’Etat régulateur qui, loin de réduire l’activité de l’Etat, la limite. L’analyse marxiste voit dans cet Etat interventionniste comme régulateur, un moyen pour les capitalistes de régler la crise de sur-accumulation de profits. En dévalorisant son propre capital, l’Etat permet au capitalisme de sortir de la crise.

II – La crise est structurelle et appelle à ce titre des politiques structurelles.

Face au risque de récession, les gouvernements reviennent aux « fondamentaux » et tentent des politiques conjoncturelles de relance alors même que la crise semble structurelle (A) et qu’il faudrait mener des politiques économiques structurelles (B).

<!--[if !supportLists]-->A. <!--[endif]-->La mode de régulation néo-libéral en crise.

Bien qu’une majorité d’économistes insiste sur la dimension financière des origines de la crise, cette dernière a aussi des origines d’ordre économique.

Tout d’abord, un des problèmes vient du partage de la valeur ajoutée qu’on définit comme l’ensemble des richesses qu’une économie créée en une année. Cette valeur ajoutée est redistribuée aux salariés, sous forme de salaires, et aux « capitalistes », sous forme de profits. Or ces vingt dernières années ce partage a été défavorable au facteur travail. Dix points de PIB ont été transférés du travail au profit, avec quelques nuances entre l’Europe et les Etats-Unis (voir Economie et inégalités de Thomas Piketty). Cela s’explique essentiellement par la modération salariale, adoptée en France dès 1983 pour lutter contre l’inflation qui entamait la compétitivité de l’économie française, et la recherche de compétitivité par les entreprises, dans le cadre de l’internationalisation des échanges. Mais si la part des profits a augmenté cela s’est traduit par une augmentation des investissements financiers, au détriment des investissements d’ordre productif ou cognitif (formation initiale et continue des salariés).

La financiarisation de l’économie est l’autre facteur du désordre économique actuel. On a assisté à une montée en puissance de l’actionnaire dans le rapport profit/captal. La logique de rentabilité que recherche l’actionnaire et que poursuivent une partie des cadres dirigeants d’entreprise (rémunérés via les stock options) conduit autant à presser la masse salariale qu’à réaliser des investissements de court terme. La recherche de gains de compétitivité (coûts) conduit au processus de délocalisation d’activités vers des pays aux coûts de mains d’œuvres moins chers et à certains licenciements économiques dans les pays d’origine. Cela est grandement permis par la grande mobilité des capitaux financiers qui reçoivent une meilleure rémunération que les facteurs de production moins mobiles (capital productif, travail qualifié et non qualifié).

Mais pour maintenir le niveau de consommation, on a assisté à un fort endettement des ménages. Aux Etats-Unis, en Grande Bretagne et en Espagne – trois pays très touchés par la crise immobilière et bancaire – le taux d’épargne est négatif quand en France il est de l’ordre de 10%. On a finalement financé la forte croissance économique de ces dix dernières années par un endettement continu des ménages, dont la valeur des biens immobiliers, garant de l’acquittement futur de leurs dettes, a fait l’objet de spéculations. Et quand la bulle spéculative a éclatée, la machine s’est grippée.

<!--[if !supportLists]-->B. <!--[endif]-->Un besoin de politiques structurelles : vers un nouveau New Deal ?

Il y a eu ces dix dernières années un affaiblissement croissant de nos appareils productifs. La logique financière explique en partie le manque d’innovations durables, privilégiant les investissements de court terme.

Ce manque d’innovations porteurs et notre mauvaise spécialisation actuelle explique la dégradation de notre balance des paiements (la balance commerciale entre autre) d’autant plus que nous axons la concurrence sur la compétitivité-prix (ou coûts) face aux pays émergents qui jouissent d’une main d’œuvre de bonne qualité et de moindre coûts.

Il faut alors faire des investissements massifs dans la recherche et développement, dans l’innovation (dans la logique schumpetérienne), dans le capital cognitif (via la formation initiale pour les étudiants et continu pour les salariés) et dans les infrastructures et sites productifs (par exemple les pôles de compétitivité).

Il faut finalement passer de la division (néo)-taylorienne du travail à la division cognitive du travail où l’enjeu est moins les gains de productivité que la recherche et le maintien de connexions, l’acquisition de compétences et de solutions. Cela permettrait de relancer la démocratie sociale dans nos économies sociale de marché et de relier à nouveau les sphères économiques, sociales et financières.

08:00 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : capitalisme, économie

17 juin 2008

Les moyens d'en sortir

Hasard de l’agenda politico- médiatique, au moment où l’on parle d’une n-ième réforme des 35 heures, puis tout récemment, de la décision prise par le conseil des ministres européens du travail sur un relèvement de la durée maximale de travail (aujourd’hui de 48h hebdomadaire, elle serait portée à 65 heures dans certains secteurs), je viens de finir de lire Les moyens d’en sortir, de Michel Rocard.

Hasard de l’agenda politico- médiatique, au moment où l’on parle d’une n-ième réforme des 35 heures, puis tout récemment, de la décision prise par le conseil des ministres européens du travail sur un relèvement de la durée maximale de travail (aujourd’hui de 48h hebdomadaire, elle serait portée à 65 heures dans certains secteurs), je viens de finir de lire Les moyens d’en sortir, de Michel Rocard.

Au début des années quatre vingt dix, la France (et l’Europe et les pays développés en général) fait face à un chômage très important. Le taux de chômage atteint les 12% de la population active en 1993. En réponse à ce fléau social apparaît dans le débat économique et politique l’idée de réduire massivement le temps de travail.

C'est là que parait le livre de Michel Rocard en 1996. En faisant quelque part le point sur les discutions de l'époque, l'ancien premier ministre contribue également au débat en proposant une méthode de mise en oeuvre d'une politique de réduction du temps de travail.

Comme souvent dans les interventions et publications du député européen, les propos sont précis, fournis (en références d'enquêtes et publications), nuancés et rigoureux. C'est que l'homme du "parler vrai" tient à sa réputation. Il emprunte beaucoup au livre La fin du travail de Jeremy Rifkin, tout en l'adaptant au cas européen et surtout français. Il est intérressant de remarquer qu'à son tour, Pierre Larrouturou, auteur d'Urgence sociale, réutilise de nombreux raisonnements de Rocard et Rifkin.

Les trois premiers chapitres exposent le diagnostic de la situation économique et technologique des Trentes glorieuses jusqu'au années quatre vingt dix. La perspective historique de l'évolution économique et technologique des 50 dernières années est très instructive. Elle est complétée par une comparaison entre le Japon, les Etats-Unis et l'Europe en ce qui concerne les politiques adoptées face (à l'apparition du) chômage.

J'en retiens que la mécanisation, l'automatisation et récemment l'informatisation conduisent à réduire le temps nécessaire à l'acte de production. Si à cela on ajoute le fait que la tertiarisation de l'économie ne semble compenser ni quantitativement, ni qualitativement les emplois perdus par la désindustrialisation (mûe par le besoin de compétitivé et l'assechement des principaux marchés de biens de consommations), l'humain se voit confronté à un avenir sans travail. Ce qui n'est pas sans poser problèmes dans une société où l'identité sociale reste marquée par le travail que tout un chacun occupe à un moment donnée de sa vie. Il semble que cette étrange perspective ait été décelée par certains philosophes (Arendt) et économistes (Keynes).

Après avoir réalisé dans un quatrième chapitre un bilan des aides à l'emploi, principal paliatif auquel les sociétés ont recours contre le chômage, Rocard énumère une liste d'angoisses et d'obstacles auquel il tente de répondre. Il fait alors (entre autre) le point sur les expériences de réduction de temps de travail de 1936 (les 40 heures) et de 1981 (les 39 heures) et leur conséquences tant économiques que dans la nature et la teneur des relations entre partenaires sociaux. Il apporte aussi des éléments de réponses face aux inquiétudes économiques (qui finance une telle mesure?), méthodologiques (loi ou négociation ?) ou psychologiques (problèmes des qualifications et du recrutements).

Le chapitre 6 est centré sur la méthode à utiliser pour mener à bien une politique de réduction de temps de travail. Il est notamment question du coût d'une telle réforme et de la "négociation souple" comme outil préférentiel à sa mise en application. Le chapitre 7 apporte des compléments et des réponses aux différents arguments portés tour à tour par ce qu'il nomme les sceptiques (économistes libéraux), les volontaristes (une partie de la gauche et des syndicats) et les prudents (chefs d'entreprises et syndicalistes). Enfin le dernier chapitre pose la question de la finalité d'une telle mesure en terme de choix de société. Pour Michel Rocard, ce doit être l'occasion de lutter contre l'exclusion, assurer un développement durable, développer de nouvelles formes d'activités (là il aborde le tiers secteurs) et de récréer le lien politique.

C'est pas une nouveauté pour ceux qui me connaissent mais j'apprécie généralement les propos de Michel Rocard. Autant dire que le livre, de par sa qualité, m'a plu. Et si je persiste à croire que le diagnostic posé reste d'actualité, l'expérience des 35 heures (avec les effets économiques et sociaux non prévus et non désirés) laisse le doute sur l'efficacité et la tenabilité dans le temps d'une telle réforme et de ses bienfaits. Mais je doute encore plus que la politique visant à faire travailler plus ceux qui ont un boulot, améliore la situation de l'ensemble des citoyens.

00:21 Publié dans Livres | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : gauche, économie, rocard, larrouturou

27 février 2008

Débat Solbes - Pizarro sur l'économie

L'économie semble être devenue un enjeu important dans cette campagne électorale, ce qui ne surprend pas tellement étant donné le ralentissement observé ces derniers mois en réactions aux turbulences financières de l'été dernier.

Aussi dans l'attente du grand face à face télévisé (qui a eu lieu lundi soir), les deux grands partis politiques espagnols (à savoir le PSOE et le PP) se sont mis d'accord pour organiser un premier débat sur les questions strictement économiques.

Ce débat a eu lieu la semaine dernière. Pedro Solbes, ministre socialiste de l'économie et des finances et second vice- président du gouvernement, s'est vu confronté à Manuel Pizarro, ex-PDG d'une grande banque espagnole et probable ministre de l'économie dans un gouvernent de droite.

Je pense que la stratégie de la droite visant à critiquer les résultats économiques du PSOE ces 4 dernières années est peu pertinente. Emettre des doutes ou faire des contre propositions sur la façon d'agir dans les mois à venir pour faire face au ralentissement prévisible de l'économie espagnole aurait été plus avisé.

Sans vouloir sanctifier l'action du gouvernement de Zapatero on peut dire quand même que l'économie espagnole s'est assez bien portée ces 4 dernières années. Voyez plutôt: Taux de croissance moyen du PIB de 3%, excédent budgétaire pendant 4 ans, réduction de la dette à 30% du PIB, création de 2 à 3 millions d'emplois en 4 ans, réduction du chômage à 8,2 %, réduction des prélèvements obligatoires etc. On en serait presque jaloux :)

Et cette santé économique s'est accompagnée d'une série de mesures sociales tel que l'augmentation du SMIC de 400 à 600 euros, une revalorisation des minimums retraites et autres prestations sociales (allocation chômage et sociale, bourses, congés paternités etc), un vaste plan pour lutter contre la dépendance d'un certain nombre de citoyens. La liste est longue.

L'Espagne revient de très loin. Ce pays s'est métamorphosé en l'espace de 30 ans de façon extraordinaire, politiquement, socialement, culturellement et économiquement parlant. Et aujourd'hui il est dans les mieux placés au niveau européen. Pour autant tout n'est pas rose au pays de Cervantes. J'ai fait part précédemment des analyses du professeur Vicenç Navarro sur le sous-développement social de l'Espagne, même si l'action des socialistes a permis de réduire l'écart avec la moyenne européenne de l'UE-15.

De la même façon, le miracle économique espagnol ne doit pas faire illusion. L'Espagne a connu un cycle de croissance soutenue, de 1994 jusqu'à nos jours, essentiellement basé sur le boom de l'immobilier et un taux d'intérêt propice aux affaires. Mais si les indicateurs macroéconomiques précédemment cités sont tout à fait positifs, il ne faut pas oublier que l'Espagne connait un faible niveau de productivité (compensé par une durée hebdomadaire et annuel de travail plus importante), un taux d'inflation élevé (2 à 3%) et un déficit de la balance de paiement qui révèle un problème de compétitivité (même si l'Espagne a pénétré et s'est installé sur beaucoup de secteurs).

Mes quelques connaissances économiques m'amène à dire que l'Espagne est dans une bonne position à court et moyen terme, mais qu'elle doit mieux prendre en compte (ils m'ont pas attendu pour le faire bien entendu) ses lacunes structurelles. Cependant la crise financière de l'été dernier risque de casser le cycle de croissance espagnol. Le secteur immobilier est un des moteurs de cette croissance, via l'endettement des ménages espagnols pour l'acquisition de leurs logements. Or les taux d'emprunt ne sont pas fixes mais variables au taux d'intérêt directeur (grosso modo). Tant que le taux d'intérêt directeur (décidé par la BCE) est bas, les remboursements mensuels sont faibles et les ménages espagnols conservent un certain pouvoir d'achat. Mais toute augmentation du taux (comme il vient de se produire) se traduira par une hausse des intérêts à rembourser, ce qui laisse supposer dans le cadre d'une économie d'endettement, une contraction de la demande interne, donc de la consommation (donc une réduction des activités qui ne favorise pas l'emploi et les revenus).

Bien sûr, ce ne sont que des remarques générales à partir de modèles économiques simplifiés. Il y a beaucoup d'aspects de la finance que j'écarte et dont je n'y comprends rien. Du reste, l'Espagne a des marges de manœuvres suffisantes (budgétaires en particulier) pour faire face à une crise. Reste la question de la sensibilité sociale pour soutenir les laissés pour compte et les égarés des divers revirements du capitalisme financier...

17:03 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : espagne, élections, zapatero, psoe, économie, solbes, vicenç navarro