12 novembre 2009

Réforme territoriale: rétablir quelques vérités !

Avec la réforme territoriale, les collectivités locales (communes, département, régions) sont dans le collimateur du gouvernement Fillon. Réduire le nombre de collectivités et d'élus locaux, encadrer leurs actions et refondre la fiscalité locale, loin d'approfondir la décentralisation, la réforme conduit à une recentralisation. Cet article veut rétablir quelques vérités sur les collectivités.

Le nombre de niveau de collectivités.

Contrairement à l'argument en vogue, la France n'a pas plus d'échelons d'administration locale que ses voisins européens. Le département, si souvent critiqué, existe dans 12 pays de l'Union européenne (UE) avec des noms et des formes propres. 7 pays n'ont qu'un niveau d'échelon, les communes. La France est, en superficie, le plus grand pays de l'UE.

La particularité française réside dans le nombre de communes : 37 000, soit 47% des communes de l'UE. 21 000 d'entres elles ont moins de 500 habitants et font partie de communautés de communes. Seules, elles ne peuvent fonctionner normalement par manque de moyens. Les communes transfèrent toujours plus de compé-tences vers ces regroupements, ce qui permet de réaliser des économies d'échelles et d'atteindre un niveau d'action plus efficace.

La démocratie locale.

La décentralisation repose sur le principe de subsidiarité. Ce principe signifie qu'on gouverne mieux de près et qu'il faut transférer les bonnes compétences à l'échelon efficace.

Depuis les lois de 1982-1983, le département s'est vu confié la compétence en matière d'action sociale et d'aménagement du territoire. Or la création d'un nouvel échelon, la métropole, qui récupérerait une partie des compétences du département, pose le problème de l'équilibre et de l'équité entre territoires. Dans le cadre de la Haute-Garonne, si le Grand Toulouse devient une métropole (les petites communes disparaissent alors) et assume sur sa zone géographique, les compétences sociales du Département, pourra-t-on garantir l'égalité de traitement entre citoyens selon qu'ils habitent en zone urbaine ou rurale ? Comment harmonisera-t-on le territoire à partir de deux collectivités, inégalement dotées en ressources financières, agissant sur deux zones géographiques différentes ?

La création des conseillers territoriaux, qui remplaceront à terme les conseillers généraux et régionaux, institutionnalise le cumul des mandats. Le mode de scrutin choisi met en péril la représentativité d'une pluralité d'opinions politiques. L'Angleterre pratique ce mode de scrutin qui débouche sur un bipartisme excessif où celui qui arrive en tete obtient la majorité absolue par un système de prime. Il rompt aussi le lien de proximité entre citoyens et élus.

La fiscalité locale.

On accuse les collectivités locales - en particulier depuis qu'elles sont gérées par la Gauche - d'être trop dépensières et d'augmenter régulièrement les impôts locaux. Pourtant en matière de gestion, l'Etat n'a pas de leçons à donner.

Contrairement à l'Etat, les collectivités locales sont faiblement endettées : leurs dettes représentent 10% de la dette publique totale contre 79% pour celle de l'Etat. Par ailleurs, elles ont su dégagées une épargne conséquente leur permettant d'autofinancer une part croissante d'investissements et de réduire leur taux d'endettement. Cette situation financière résulte autant de règles financières strictes que d'une volonté politique des élus.

La forte augmentation des dépenses des collectivités ces vingt dernières années, vient des lois successives de décentralisation. Ces lois ont transférées toujours plus de compétence aux collectivités, avec une compensation financière incomplète ou insuffisante. Incomplète au regard de ses engagements, insuffisant au regard des besoins du terrain, que la logique de subsidiarité permet de révèler. Enfin, lors des crises régulières (1993, 2001, 2008), les recettes diminuent et les dépenses (sociales notamment) augmentent.

La taxe professionnelle.

L'inquiétude des élus locaux - tout bord confondue - vis-à-vis de la suppression de la taxe professionnelle vient du fait que cet impôt est la principale ressource fiscale des collectivités. A titre d'illustration, la suppression de la taxe professionnelle représentera pour le Conseil Général de la Haute-Garonne, une perte sèche de 50% du produit de ses recettes de fiscalité directe et un quart de son budget.

Or face à la crise économique actuelle, l'activité économique ne résiste que par la consommation des ménages et l'investissement public. Les ménages ne pourront pas éternellement puiser dans leur épargne. Les collectivités locales assurent les ¾ des investissements publics. Si on supprime leur principale ressource fiscale, comment vont-elles faire pour réaliser les investissements nécessaires et ainsi soutenir l'activité économique ?

(texte à destination du journal local de ma section socialiste)

19:25 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (2)

29 août 2009

Réflexion sur les primaires ouvertes à gauche

Depuis la défaite de la gauche à l’élection présidentielle de 2007, et dans un contexte de crise de leadership prolongé au sein du premier parti de gauche face à l’hyper présidence Sarkozy, on a vu émergé et s’imposer dans le débat public le projet de primaires à la française afin de faire émerger le futur challenger au Président en 2012.

C’est d’abord la Fondation Terra Nova qui en 2008, a lancé le débat par la publication d’un essai, intitulé Pour une primaire à la française, et co-écrit par Olivier Duhamel et Olivier Ferrand. Reprise par certaines personnalités socialistes (Moscovici, Royal, Valls, Hamon) à l’occasion du congrès de Reims, inscrite dans certaines motions (C, D, E au moins), l’idée sera, au travers du débat parti de militants contre parti de supporters, un des enjeux du congrès. Enfin, en juin dernier, après la défaite des socialistes aux élections européennes, Arnaud Montebourg, secrétaire national à rénovation, a publié une note sur le sujet et appelle les socialistes à adopter ce système de désignation en vue de la prochaine présidentielle.

Depuis, les principaux responsables du PS se sont succédés dans les média pour s’exprimer en faveur des primaires et demander à la direction de s’engager sur ce point: Pierre Moscovici a lancé une pétition après les européennes ; Arnaud Montebourg appelle la direction à adopter le projet de primaires pour faire tomber les murs ; Vincent Peillon et ses amis, réunis à Merseille, "veulent aller vite" ; Manuel Valls parle de question de vie ou de mort ; Bertrand Delanoë et Laurent Fabius – jusqu’ici connus pour leur peu d’enthousiasme sur le sujet – ont finit par s’incliner. Et voilà que Martine Aubry s’engage clairement sur le sujet, tout en évitant de trancher la question du périmètre des primaires : le seul PS ou toute la gauche.

A titre personnel, malgré une lecture sérieuse des rapports susmentionnés et de nombreuses discussions avec des camarades plutôt favorables au projet, je ne suis pas convaincu de l’intérêt des primaires. Tout en reconnaissant la qualité des travaux de réflexion (A), je pense que ce système apporte plus de problèmes qu’il n’en résout (B).

- A -

L’intérêt de l’essai de Terra Nova est triple.

D’abord, il s’intéresse à la manière dont un parti politique se désigne un leader. Pour cela, les auteurs retracent l’histoire des primaires à gauche en revenant sur les désignations des candidats socialistes à la présidentielle depuis 1981. Bien que la première primaire socialiste date de 1995 – elle opposait alors Henri Emmanuelli à Lionel Jospin – il s’avère que les statuts du PS, en soumettant le choix du candidat socialiste aux militants, offrait dès le départ la possibilité d’organiser les primaires. C’est le retrait de la candidature de Michel Rocard face à celle de François Mitterrand qui a empêché le recours aux primaires en 1981.

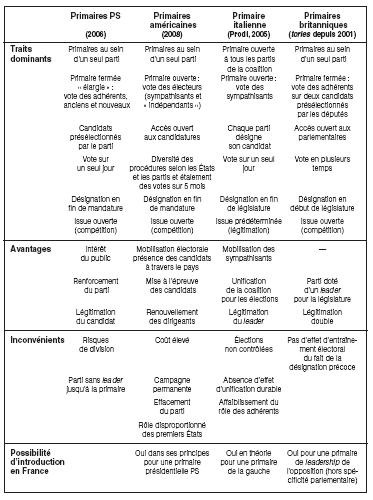

Ensuite il fait état des expériences de primaires à l’étranger (américaines, italiennes, anglaises et dans une moindre importance espagnoles, grecques et allemandes) pour déterminer les bien faits et leurs limites, et inspirer le modèle des primaires françaises. Il en ressort ce tableau :

Enfin, l’essai propose aux socialistes de choisir en deux types de primaires : d’une part une « primaire présidentialiste », ouverte aux sympathisants socialistes et organisée peu avant la prochaine présidentielle sur le modèle du Parti Démocrate américain, et d’autre part une « primaire parlementariste », ouverte aux seuls militants et organisée juste après la dernière présidentielle sur le modèle du Parti conservateur anglais. La première doit désigner le candidat socialiste à la présidentielle quand la deuxième doit désigner le principal leader de l’opposition pour toute la législature. Les auteurs font part de leur préférence pour la première solution.

Le rapport Montebourg retient l’hypothèse de « primaires présidentialistes » ouvertes à tous les partis de gauche qui souhaitent y participer, et qui dans ce cas, les co-organiseraient du début (élaboration de la charte et des règles communes) jusqu’à la fin (désignation et campagne commune). Le principal intérêt du rapport réside dans l’exposition des principes qui doivent guider le choix et l’organisation des primaires ; et dans l’édiction de règles, claires et précises, encadrant le processus électoral des primaires.

Souhaitant éviter la répétition des erreurs de la dernière primaire socialiste, les auteurs du rapport Montebourg prévoient une campagne des primaires de six mois. En préalable, le PS organiserait une campagne de mobilisation pour constituer un premier fichier de sympathisants, base du réseau social de la primaire. La campagne se ferait en deux temps : la phase des éliminatoires, et le scrutin nominal à deux tours pour les deux derniers candidats.

Participerait aux éliminatoires, tout candidat revendiquant un certain nombre de parrainages de grands élus (la liste devant être définie bien avant la campagne et plus large que celle de 2006 qui limitait drastiquement le nombre théorique de candidats) ou de signatures d’un certain % de militants/sympathisants (à définir également).

Les éliminatoires se dérouleraient sur trois/quatre tours :

- au premier, on retiendrait les candidats ayants obtenu au moins 5% des suffrages exprimés,

- au second, ceux ayant obtenu au moins 10% des suffrages,

- au troisième, ceux revendiquant plus de 15% des suffrages,

- au quatrième tour, on ne garderait que les deux principaux.

Les éliminatoires doivent assurer « le rassemblement des candidats et de leur projet en équipe autour du vainqueur » par l’appel et l’engagement des candidats éliminés dans le soutien actif aux candidats restants. Le scrutin nominal à deux tours pour les deux derniers candidats durerait un à deux mois et devra déterminer le candidat unique des partis participants à la primaire.

Voilà en résumé, le projet des primaires du rapport Montebourg-Ferrand. Je ne peux que saluer la qualité du travail de réflexions et propositions, très détaillées, de ces deux textes. Je partage en outre l'idée qu'il convient, si on adopte le principe de primaires, de poser le cadre et les règles du jeu bien avant le début de la primaire. Cela ne peut que faciliter la participation de tous les possibles candidats et déminer à l'avance tout procés de "jeu de dés pipés".

- B -

Cela étant dit, je reste sceptique devant ce gros et beau projet. Mais dire cela ne signifie pas, comme me rétorquent certains mauvais esprits, que je sois pour le statut quo, que ce soit sur le fonctionnement actuel du PS ou sur e processus de désignation du candidat. Ne soutenant a priori personne dans les candidats déclarés ou probables – je ne renie en rien ma sympathie et ma proximité politique et intellectuelle avec DSK – ma position n’est pas guidée par le calcul politique.

Je pense que le principal défaut de ce projet de primaires reste d’avoir pris la présidentielle de 2012 (ou l’élection présidentielle en général) comme point de départ de la réflexion. La présidentielle reste dans le cadre de la Vème République, qu’on le veuille ou non, l’élection centrale du jeu politique et institutionnel. Pour autant, si on observe bien, cette élection n’occupe le temps politique qu’entre deux et huit mois sur une législature de cinq ans ; les deux mois correspondent à la durée légale de la campagne officielle, le reste étant la période où apparaissent, s’affirment et se déclarent les principaux futurs candidats.

Que des hommes et des femmes y songent bien avant et s’y préparent au sein de partis politiques ne doit pas nous faire oublier qu’entre l’élection du président et la prochaine présidentielle, c’est le temps de l’action gouvernementale. L’objet de la présidentielle, suivie des législatives, reste la désignation par le peuple français d’une équipe et d’une majorité politique en vue d’appliquer un programme. On se présente aujourd’hui pour agir demain.

A trop vouloir anticiper et préparer à l’avance la grande échéance, on court le risque de monopoliser le débat politique sur ce seul thème, et de le saturer, a fortiori lorsque l’enjeu est réduit à une question de personnes. Ce n’est pas sans conséquences sur le jeu démocratique. L’action gouvernementale peut s’en trouver paralysée (bataille de succession entre plusieurs possibles candidats de la majorité ; bataille de réélection qui impose de lever le pied dans le rythme des réformes). Et une exposition médiatique et politique trop hâtive et prolongée des aspirants peut leur etre nuisible, que ceux-ci sortent du bois deux, trois, quatre ans avant.

En ce sens, le projet des primaires n’est pas sans risques. Une campagne interne de six mois, utile pour que chaque candidat développe ses idées et son projet et qu’une personnalité s’en dégage avec une certaine étoffe de présidentiable, a l’inconvénient d’exposer trop longtemps le candidat qui après sa désignation doit encore passer l’épreuve de la campagne officielle. Ses forces et faiblesses, mis en évidence durant cette pré-campagne, seront exploitées par ses futurs adversaires. Une campagne interne fondée sur la différenciation des candidats et de leurs projets pose la question de la réconciliation, une fois le candidat désigné.

Une campagne interne de six mois peut s’avérer trop nombriliste si les questions de personnes supplantent les questions de fond (risque de démotivation voir de rejet des français) ou si les valeurs et les problématiques privilégiées par les candidats sont trop marquées politiquement pour mobiliser un électorat peu politisé. Enfin, il ne faut pas oublier les risques de surenchères de la part des candidats, sous l’effet de logiques internes (se donner une posture) ou sous l’effet des sondages d’opinion (qu'ils portent sur les personnes ou sur des enjeux précis).

Par ailleurs je suis sceptique vis-à-vis du projet des primaires parce qu’il me semble que la réflexion sur ce sujet ne s’est pas accompagné d’une réflexion sur le rôle des partis politiques et des militants dans le processus électoral et le système politique. Et si cette réflexion a eu lieu, alors je crains que je n’en partage pas les conclusions.

Le système des primaires a pour objectif la désignation d'un candidat en lui donnant une meilleure légitimité que celle acquise par un vote de quelques 200 000 militants. Dans l'idéal, chaque candidat avance avec sa tendance et son projet, et les militants/sympathisants arbitrent. Mais alors que vont devenir nos congrès internes si la question du programme et du leadership est réglé à la fin ? A quoi sert le Parti Socialiste (ou tout autre parti) pendant le temps qui sépare la dernière présidentielle de la primaire pour la prochaine ?

Les partis politiques sont des machines électorales qui servent à désigner des candidats et à faire la campagne de ces derniers à partir des ressources (financières, médiatique, symboliques, logistiques, humaines) dont ils jouissent en tant qu’organisation. Mais ce sont aussi des lieux de vies, de socialisation politique en interne (formation des militants) et en externe (vecteur de sensibilisation et de politisation de l’électorat). On ne peut pas se contenter de la première partie de la définition.

Acter le principe de primaires en fin de législature pour régler les problèmes de leadership, c’est instaurer la crise permanente de leadership. Car si l’enjeu du programme et du leadership peut se régler par une primaire, quel intérêt auront les responsables politiques de ménager le parti et sa direction, voir d’y travailler en son sein, si tout est réglé/tranché à la fin ? On n’est pas prêt de sortir des luttes internes. On a bien vu en 2006, que dans l’attente de la désignation des candidats par le système des primaires, chaque présidentiable s’est bien gardé de (trop) participer à la rédaction du projet, pour se garder quelques cartouches au moment de la campagne interne.

Le rapport Montebourg explique que le projet de primaires revalorisera le rôle des militants qui vont assumer la logistique des primaires sur le terrain, accessoirement en défendant leurs idées et leur leader. Il me semble que cela privilégie une logique de supporters (tout est ramené à la personne qu’on soutien) à la logique de militants (syndical, associatif, mutualiste), même s’il convient de reconnaitre que cette dernière est de moins en moins exploitée et favorisée. Un camarade FFE avait écrit une fois: "le PS est un parti d'élu qui ne sait pas quoi faire de ses militants". J'ai tendance à croire, qu'avec le système des primaires, ils souhaitent s'en débarrasser.

Je ne suis pas certain que les penseurs du projet de primaires aient forcément réfléchit et évalué les effets des primaires sur le rôle et le fonctionnement des parti et des militants. Dans ce sens, le débat sur les primaires ressemble à mon avis à celui sur le quinquennat. On justifie les primaires pour régler la question du leadership comme on justifiait hier le quinquennat pour mettre fin aux situations de cohabitation. Seulement, on n’a pas pensé que le quinquennat changerait le rythme politique et renforcerait la figure du président sur le Parlement. Or, comme disait Mendes-France, "gouverner, c'est prévoir".

Il me semble qu’avec les primaires, on va encore accélérer le rythme polico-médiatique en le centrant toujours plus sur les présidentielles. La démocratie ce n'est pas que les élections, c'est aussi le débat d’idées, les mobilisations sociales, les batailles parlementaires etc.

Pour conclure ces long propos, ije n’exclue pas de me tromper dans mon diagnostic et dans ma position. J’avais écrit l’an dernier que la forme des partis politiques étaient peut être désuètes et qu’à une organisation de type bureaucratique, il fallait peut être rechercher une organisation en réseau. Il est possible que l’engagement politique, qui n’est pas une spécialité française que ce soit en politique, dans le monde syndical ou associatif, soit à géométrie variable. Comme me disait Belgo, un jeune va peut être s’engager auprès des écolos sur tel enjeu, auprès des socialistes sur telle question, et auprès de gens de droite sur tel autre question. Aux partis de s'adapter. Il est possible aussi qu’avec le système des primaires, les partis politiques connaissent une nouvelle jeunesse en renouant des liens avec des milieux sociaux qui se sont éloignés de la politique. Pour l’instant, j’en doute.

C’est pourquoi sur le sujet des primaires, je préférerai encore la seconde solution qu'avait préconisé Terra Nova dans son essai: une primaire en interne et en début de législature. Mais cela implique une réforme de nos statuts et du fonctionnement de nos congrès (ne plus découpler vote de motion et vote du Premier secrétaire, rehausser le taux de représentativité à 10% ou donner un bonus à la motion arrivée en tête).

17:42 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : ps, gauche, aubry, rocard, mitterrand, jospin, royal, primaires

16 août 2009

Le président arraignée

Depuis la création de ce blog où il est souvent question de politique, je ne pense pas avoir écrit une seule note sur le locataire de l’Elysée. Cet état de fait ne résulte ni d’une volonté de ma part d’observer un quelconque devoir de réserve, auquel je ne suis pas tenu, ni d’un manque d’opinion sur la politique menée par l’actuelle majorité, sur laquelle il y a beaucoup à dire. C’est simplement un refus de ma part de donner plus d’importance à un personnage qui n’en mérite pas.

Puis il y a eu la lecture de cet article sur Le Post. Trois avant la prochaine élection présidentielle, Sarkozy pense donc sa réélection comme une chose acquise. Faire preuve d’autant d’assurance et de suffisance quand les résultats de sa politique - en particulier sur le plan économique - sont assez mauvais, me parait bien déplacé. Mais comme une présidentielle ne se joue pas seulement sur le bilan mais bien sur la posture des candidats (la rupture ou le rassemblement) et plus encore sur l’état des rapports de forces politiques du moment, l’homme et son camp a, hélas, toutes ses chances.

Se demander si la droite peut rester au pouvoir pour une troisième législature consécutive revient à examiner les chances de l’opposition à porter une alternative devant les français et de recueillir une majorité des suffrages. Or la division des gauches, l’absence des projets porteurs et de/d’une personnalité(s) marquante(s) pour le(s) porter dans les média, laisse difficilement entrevoir une configuration politique qui nous soit favorable. Cette situation est bien sûr le fait de la gauche elle-même, mais la droite n’y est pas pour rien non plus. Les larmes de crocodiles de certains ne doivent pas faire illusion.

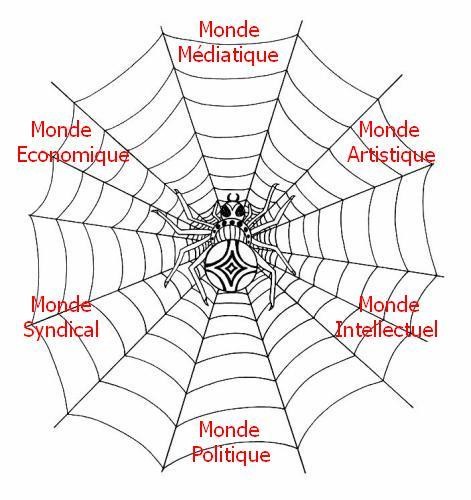

Le « sarkozysme » fonctionne, selon moi, telle l’araignée qui tisse sa toile pour chasser et se nourrir. Ce comportement et cette stratégie ont marqués la campagne de 2007 et les deux premières années – au moins – du mandat présidentiel. L’image de la toile renvoie aux réseaux. La stratégie des conservateurs consiste à se connecter à différentes sphères de notre société pour d’une part, y imposer leurs idées, et d’autre part, opérer des ralliements de personnalités cathodiques et autres leaders d’opinions.

Gagner la bataille des idées consiste à mener le débat public à partir de ses idées et de ses prises de positions. L’intérêt est moins de convaincre de la justesse de ses idées, que de forcer les autres acteurs du jeu – média, opposition, société civile – à se positionner sur ces idées, et de préférence dans une posture défensive. Le recours à la triangulation est devenu la marque de fabrique du candidat conservateur pendant la campagne. Saturer l’espace médiatique par des sorties, des discours, des annonces est celle de l’hyper-président, bien inspiré de la méthode Blair en Grande-Bretagne. Enfin, la bataille des idées et des postures est d’autant plus gagnée quand on parvient à s’écarter des clivages et des étiquettes politiques traditionnelles tout en revendiquant et imposant son idéologie dans le débat public.

Ce faisant, la droite a fini par s’imposer dans des mondes – sous espace de l’espace social - jusqu’ici symboliquement acquis à la gauche : celui des artistes, des intellectuels ou des syndicats :

- Le monde des artistes s’engage plus visiblement à gauche. Le sarkozysme a renversé cette visibilité en mobilisant des artistes ouvertement conservateurs (Johnny, Jean Reno), en s’entourant de figures cathodiques (Drucker, Steevy, DocGineco) et faisant rallier des artistes jusqu’ici classés à gauche (Clavier).

- Le champ des intellectuels a cessé de soutenir ouvertement la gauche lorsque celle-ci a cessé de réfléchir et de se battre. Il aura suffit pour la droite d’entonner le discours du déclin, que seul peut enrayer la « rupture », largement relayé par quelques bons esprits (Finkielkraut, Marseille, Sylvestre). Et si en plus des figures de gauche (comme André Glucksmann), marqués par mai 68, finissent par soutenir la nouvelle droite, c’est le récit sarkozyen qui en sort renforcé.

- Le monde syndical s’est moins rallié que ses principaux dirigeants, approchés à l’occasion de différentes mobilisations (CPE, grève anti-Ferry, statut EDF) et confortés par une réforme de la représentativité qui avantage les plus grosses centrales et le mirage d’une institutionnalisation d’une démocratie sociale.

Dans le champ médiatique, l’apparition d’un nouvel institut de sondage, aux méthodes discutables mais aux résultats largement relayés par les autre média, a bien sur de fortes conséquences dans le débat politique (soutient aux différentes réformes) et à l’occasion de la primaire socialiste

La maitrise totale du principal parti de la majorité est d’une grande ressource en politique. Et le ralliement de certaines personnalités issues des rangs de la gauche (Besson, Kouchner, Bockel) cautionne la démarche d’ouverture du président, très souvent présenté comme sectaire, en même temps qu’il divise la gauche et le PS en particulier. Le ralliement progressif du mouvement souverainiste et des chasseurs, nature, pêche et tradition à l’UMP consolide l’émergence d’une formation politique unique à droite. Enfin, le fait que des personnalités politiques (Rocard, Lang, Védrine, Attali) acceptent des missions du président, porte un coup à la sincérité de l’engagement des socialistes (et plus généralement des politiques) en même temps qu’elle cautionne certaines réformes difficiles et délicates (taxe carbone, réforme des institutions, libéralisation de la croissance) voulues par la majorité.

Tant que le PS restera paralysé sur ses rapports au sarkozysme (opposition systématique ou coopération exceptionnelle ?), tant qu’il n’aura pas réinvestie certains sous-espaces du champ social (sur le plan des idées comme des liens), tant qu’il n’aura pas une stratégie de communication coordonnée et puissante (par rapport au média et à la saturation du discours sarkozyste), la configuration politique pour 2012 restera en faveur des conservateurs.

23:00 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (1)

13 juin 2009

Retour sur les résultats des européennes 2009

Me voilà de retour après cinq jours en déplacement à Pau. Bien qu’un peu épuisé par des journées de travail assez longues – obligation de finir le chantier pour aujourd’hui – je suis content de m’être déconnecté du net quelques jours et surtout, d’avoir pu changer totalement d’environnement après trois semaines de relatif farniente à la maison. Toutefois, ces vacances – au sens premier du terme – ne m’ont pas empêché de penser un peu aux résultats des élections européennes du weekend dernier.

L’enjeu majeur de ces élections, en tout cas tel que je l’ai appréhendé en tant que citoyen, était de savoir quelle majorité politique nous souhaitions, pour les cinq ans à venir, au Parlement européen (PE). Concrètement, le scrutin européen consistait à choisir entre la reconduction des conservateurs (rassemblés au sein du Parti populaire européen), adeptes de la non-intervention de la puissance publique dans l’économie et réticents à l’approfondissement de la construction politique de l’Europe, et les forces de gauche, avec en tête les socialistes européens. Ces derniers, pour la première fois depuis l’élection du PE au suffrage universel, ont proposés un texte commun-programme, le Manifesto, pour un véritable changement en Europe.

Les urnes ont parlées. L’abstention est la grande gagnante de cette élection (en qualité d’assesseur le jour du vote, j’ai bien vu que les gens de ma commune ne se bousculaient pas pour voter), les européennes ne passionnant décidément pas les peuples européens, même ceux qui « profitent le plus » de l’Union européenne. Mais sur le plan électoral, la droite reste majoritaire au PE et gagne même des sièges. Les libéraux (ADLE) et les Verts progressent un peu. Les grands perdants restent les socialistes. En France le PS, loin derrière l’UMP et talonné par Europe-Ecologie, enregistre un de ses plus mauvais résultats électoraux. Il perd la moitié de ses élus par rapport à 2004. Je dois avouer que je n’imaginais pas qu’on pourrait tomber si bas. Cela dit je ne m’attendais à pas un grand score non plus.

Après le temps de la déception, vient le temps de l’analyse, de la compréhension de ce résultat. Il faudra bien en tirer des leçons pour l’avenir. Au niveau du résultat européen, je retiens trois facteurs pouvant expliquer le mauvais score du PSE. D’abord la mauvaise image des partis socialistes/sociaux-démocrates dans les « nouveaux » entrants, où le socialisme est encore assimilé au communisme soviétique (j’ai pu le vérifier en parlant politique avec mes amies polonaises). Ensuite, le nombre de sièges par pays étant accordé selon le critère démographique, la défaite (ou stagnation) des socialistes dans les « grands pays » (Allemagne, France, Italie, Grande-Bretagne, Espagne, Pologne) entraine une baisse automatique sur le nombre total d’élus socialistes au PE. Enfin, malgré une crise économique et financière qui réhabilite les idées de régulation et du rôle de la puissance publique dans l’économie, thèmes chers aux socialistes, ces derniers ne parviennent pas à se faire entendre et à se démarquer suffisamment de la droite, quand ils ne sont pas désignés comme coresponsables de la dite crise pour leur gestion de l’économie dans les années quatre vingt dix.

Le faible score du Parti socialiste français peut s’expliquer par au moins cinq raisons. Ces raisons n’ont pas le même poids : certains facteurs sont structurelles, d’autres conjoncturelles, certains sont prédominants quand d’autres sont marginales.

Il y a d’abord ce que j’appelle l’effet balancier : lorsqu’un des grands partis recueille le plus de sièges à une élection, il lui est difficile d’égaler et encore plus d’augmenter son résultat à la prochaine élection. Du coup, il part « perdant » et il y a comme un effet de balance qui joue en faveur de son concurrent. C’est ce qui est arrivé à la droite aux municipales l’année dernière par rapport au très bon score de 2001. C’est ce qui est arrivé au PS aux européennes et c’est ce qui l’attend vraisemblablement demain aux régionales.

La désunion des socialistes peut être une deuxième raison de cette défaite. Le congrès de Reims en novembre dernier n’a pas permis de réaliser la synthèse – que tous les acteurs condamnaient – ou de dégager une majorité franche, le parti étant grosso-modo coupé en quatre forces à peu près égales. L’élection du Premier secrétaire n’a pas davantage aidé à la clarification puisque la victoire de Martine Aubry sur Ségolène Royal s’est jouée à quelques voix. Un si faible écart de voix et l’arbitrage de la commission de recollement, dont la composition est basé sur le score des motions, n’a pas donné une légitimité suffisante à Martine Aubry. Les accusations mutuelles et publiques de tricheries et les menaces, elles aussi publiques, d’action judiciaire ont porté un coup à la crédibilité politique et électorale du PS. La composition de la direction du PS n’a pas reflété le poids obtenu par chaque motion à Reims alors qu’en l’absence de majorité, c’était la solution la moins mauvaise. Pendent près de six mois, quelque soit le travail et la position du PS, il s’est toujours trouvé un socialiste pour venir dans les média en faire la critique : Rebsamen vis-à-vis du contre plan de relance, Lang vis-à-vis de la loi d’Hadopi, Collomb ou Peillon vis-à-vis du déroulement de la campagne des européennes… Durant cette campagne, certain(e)s militants ont fait le service minimum, quand d'autres étaient aux abonnés absents. Comment peut-on avancer dans ces conditions ?

Troisièmement, la campagne socialiste a connu des ratés. L’organisation des meetings manquait de préparation. Pour ne prendre qu’un exemple, le meeting de lancement de campagne à Toulouse a été décidé à peine trois semaines avant, et les tracts à distribuer à cet effet ont été livrés à la fédé quasiment la veille ! Seuls deux tracts nationaux (à ma connaissance du moins) ont été prévus pour toute la campagne avec un message insuffisamment mobilisateur. L’appel au vote sanction (à Sarkozy et à Barrosso) ne constitue pas un vote positif (« en faveur de ») et porteur d’espoir, mais un vote par défaut. Outre que la logique était reprise par d’autres partis, elle ramenait la campagne à une dimension trop nationale. Toutefois, lorsqu’on voit les satisfecit de la droite le soir des résultats (« Tout le monde dit I love you à Sarkozy » selon Karoutchi, « un soutien aux réformes du gouvernement » pour d’autres), on peut se demander si ce n’était pas pertinent au regard des principes. Il me semble que le PS a insuffisamment mis en valeur le Manifesto et ses propositions pour les 100 jours à venir. Enfin, il s’avère que le bulletin de vote pour les listes PS n’était si facilement identifiable.

Par ailleurs, je pense que les socialistes français ont payés la fracture européenne du référendum de 2005 (ouiste et noniste) et l’adoption du traité de Lisbonne par voie parlementaire en 2007. Certes, le camp du non de gauche en 2005 (une partie du PS, le PC, la LCR, LO, MDC, altermondialistes), qu’il est difficile d’identifier aujourd’hui tant la configuration politique a changé, n’a pas recueillis autant de voix qu’on ne l’aurai cru (Front de gauche, LCR, LO), mais le départ de Mélenchon de la famille socialiste a sans doute contribué à éloigner quelques voix – à mon avis les plus politisés – du vote socialiste. Quant à l’adoption du traité de Lisbonne par le Parlement français, il est considéré comme une confiscation de la démocratie. Pourtant Sarkozy avait été clair sur le sujet pendant les présidentielles : il négocierait un mini-traité par voie intergouvernementale (sans passer par la case comité paneuropéen et non politique comme ce fut pour le TCE) et le ferait adopter par voie parlementaire. Le PS, qui n’en a pas été l’initiateur et n’avait pas son mot à dire quant au choix du mode d’adoption, ne pouvait pas faire grand-chose de plus.

Enfin, malgré l’élaboration et la proposition d’un texte-programme commun à tous les partis socialistes, sociaux-démocrates et travaillistes européens, la campagne des socialistes européens, déclinée et adaptée à chaque pays et culture nationale, a cruellement manqué de coordination. Alors que l’élection du Parlement européen devrait mettre en valeur un intérêt général européen, chaque parti semble rester sur la défense du statut quo européen (co-gestion entre le PSE et le PPE) et la logique de ses intérêts nationaux (en particulier lorsque le parti est au gouvernement). Les socialistes européens avaient beau appeler à changer la majorité du PE et à une nouvelle composition de la Commission, ils ont été incapables de s’accorder sur le nom d’une personnalité alternative à celle de Barrosso. Pire ! Les socialistes espagnols et portugais, les travaillistes anglais et les sociaux-démocrates allemands ont soutenu plus ou moins ouvertement la candidature de Barrosso : les Portugais par solidarité nationale ; les Espagnols pour conserver deux puissantes commissions (sauver la place à Joaquim Almunia et à Javier Solana) et préparer la présidence espagnole de l’UE prévue de janvier à juillet 2010 ; les Anglais pour s’assurer que la Commission ne viendra pas réglementer la finance européenne dont la City est la pierre angulaire et le moteur de la croissance britannique ; les Allemands enfin, pour s’assurer une répartition à peu près égale des postes européens revenant à l’Allemagne entre la CDU et le SPD qui forment actuellement un gouvernement de coalition. Sans doute que le PS français a eu tord de focaliser sa campagne sur la personne de Barrosso mais avec des alliés pareils, il est difficile de croire en une alternative politique.

Et maintenant ? J’ai beau ne pas être très optimiste sur l’avenir du PS comme force alternative au sarkozysme, je ne participerai pas à l’autoflagelation ambiante, exercice qu’affectionnent certains camarades, ni à l’écriture de scénario de politique-fiction de ceux qu’on appelle encore aujourd’hui, « journalistes ». Ceux qui au PS croient qu’il faut un nouveau congrès ou qu’avec une autre personnalité à sa tête on aurait fait mieux, n’ont visiblement rien compris. Royal sans les hommes et femmes fortes du PS, qu’elle a volontairement écarté par rejet de la « jospinie », n’a pas pu gagner en 2007, Aubry et les autres n’ont pas pu gagner davantage les européennes sans Royal et ses amies. De mon expérience militante locale, j’ai appris qu’on ne peut pas fonctionner en écartant les uns et les autres selon sa convenance personnelle. L’Unité et la solidarité militante est la condition première d’un retour des socialistes. Mais l’ambiance est tellement pourrie qu’elle semble compromise, voir improbable. Le retour des socialistes ne peut passer que par un vrai travail de refondation – organisationnelle et programmatique – du plus vieux parti de France. Mais le verbe n’est pas l’action, et on attend du PS qu’il fasse ce travail et cesse de rester dans l’incantatoire (« y’a qu’à », « faut qu’on »).

Garder son esprit critique sur son propre parti est nécessaire, n’avoir que la critique à l’esprit est par contre suicidaire d’un point de vue collectif. L’ambiance nationale et locale font que je ne suis pas certain de rester militant socialiste encore très longtemps. On verra…

16:12 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : europe, social-démocratie, élections, économie, europe-écologie, aubry, royal, mélenchon

06 juin 2009

Pour l'Europe

Tribune de Felipe González,

ancien Président du Gouvernement espagnol,

en vue des élections européennes.

(version originale ici)

J’ai toujours pensé que le destin de l’Espagne était de s’intégrer à ce qu’aujourd’hui, suite au Traité que nous avons négociés il y a 20 ans de cela, nous appelons l’Union Européenne. J’étais et je suis un européen européiste, une chose qui transcende certaines positions idéologiques déterminées, mais qui imprègne l’immense majorité du courant social-démocrate européen. Européens nous le sommes tous, mais européistes nous le sommes moins, il semble même qu’on le soit chaque fois moins.

Nous autres espagnols, sommes européens avec les mêmes droits et devoirs que les autres composants de l’Union depuis le 1er janvier 1986, lorsque nous avons intégrés la Communauté européenne. A l’intérieur de notre pays, l’élan intégrateur fut très grand, même s’il semble qu’il nous quitte lorsque nous en avons le plus besoin.

Les européistes sont les européens qui croient en l’Union européenne comme espace public partagé par les pays membres. Quelque chose de plus, encore que c’est déjà important, qu’un espace de marché unique ou qu’une monnaie commune. C’est ce qui nous permet d’avancer vers une forme de citoyenneté partagée, compatible avec celle de chaque Etat-nation.

Si cela fut, lorsque nous luttions pour cesser d’être les sujets d’une dictature qui nous éloignait du destin commun de l’Europe des libertés et de la justice sociale, cela devrait l’être encore plus aujourd’hui, contre les courants des nationalismes conservateurs et anti-européens qui paraissent dominer la scène, en freinant la constructions d’une Europe capable d’affronter, unie, les grands défis de la mondialisation.

C’est pour cela que le compromis d’alors, qui m’amena à lutter pour briser les barrières qui nous séparaient et à être l’un des plus actifs dans la construction d’une Europe plus intégrée, plus solidaire, plus politique, plus significative pour ses citoyens et pour le monde, s’est renforcé aujourd’hui face à la crise et à la récession mondiale que nous sommes en train de vivre. Il s’est renforcé depuis la connaissance rationnelle des défis globaux auxquels nous nous confrontons. Avec l’Europe nous pouvons faire des choses très importantes, sans elle, nous serions insignifiants dans le contexte mondial. Cela vaut pour nous mais aussi pour les autres pays de l’Union, qu’ils soient grands, moyens ou petits.

C’est pour cela que je participe à la campagne électorale pour le Parlement Européen, en expliquant son importance, biaisée par (un griterio) vide de sens, chargée de lieux communs et de démagogies locales.

On continue de voir l’Europe comme quelques chose d’étranger et d’éloigné, et non comme une chose nous appartenant, et qui conditionne notre destin, pour le meilleur lorsque se font les choses qui doivent se faire, ou pour le pire, lorsqu’on renonce à utiliser l’unique grand instrument que nous disposons pour faire face à la crise financière globale, à la récession mondiale, ou aux défis comme l’énergie et le changement climatique, comme le passage d’une société industrielle à une société basé sur la connaissance à laquelle il faudra adapter notre cohésion sociale. Ou encore pour affronter des problèmes et des besoins comme la régulation des flux migratoires. Ou enfin pour affronter le défi de la criminalité organisée et du terrorisme international.

Domine aujourd’hui la nouvelle de la faillite de General Motors, icône nord-américain et mondial de l’industrie la plus représentative de l’ère industrielle. Nous voyons sa répercussion européenne et nous assistons à ce phénomène comme à quelque chose qui nous affecte, mais sans le mettre en relation aux élections du 7 juin, avec les possibilités et les difficultés de l’Europe. Comment peut on garder cette cécité localo-locale dans le débat ? Des milliers d’emplois sont en jeu, le futur d’une industrie, qui avec d’autres, ont été l’essence du modèle européen de développement et de bien être social comme puissance industrielle. Ici nous discutons des mesures d’aide du Gouvernement et nous dispersons, dans certaines Communautés autonomes, l’effort nécessaire. Il devrait être européen, mais nous ne le concevons même pas comme un effort national. Quelle absurde conception des problèmes !

A l’exemple de sa voisine américaine, l’industrie automobile européenne devra s’interroger sur sa capacité à faire face à la concurrence sur la scène mondiale, sinon les aides resteront du pain pour aujourd’hui en attendant la faim du lendemain, à la charge du contribuable. Ce n’est pas un défi auquel l’Espagne peut faire face en tant que pays. Ni la France, ni l’Allemagne, ni l’Italie. Il faut que l’Europe s’en occupe, comme tentent de le faire les Etats-Unis. De la même manière, il lui revient d’appréhender la crise financière et les normes de contrôle du système et des entités. Il doit y avoir un cadre régulateur européen, pour des entités qui travaillent dans toute l’Europe, et dans le monde. Par ailleurs, il faut négocier ce cadre de régulation avec les autres : les Etats-Unis, le Japon, la Chine, le Brésil, le Mexique etc. Dans le cas contraire, à peine sortie de cette crise, nous serons en trains de préparer la suivante.

L’Europe dépend des énergies fossiles dans un pourcentage voisin à celui des Etats-Unis et a contribué au changement climatique en raison de l’usage et de la consommation de ces dernières. Est-il possible de rester chaque pays de son coté, au moment d’élaborer une stratégie énergétique qui soit respectée, qui induise un nouveau modèle de production et de consommation, qui nous donne un avantage dans la lutte contre le changement climatique ?

Nous pourrions continuer avec tout type de problème, de défis que nous avons à affronter mais nous nous croiserions toujours l’espace européen comme une nécessité pour articuler les stratégies à succès : migrations, sécurité, politique extérieure…

Le Parlement européen co-légifère pour nous tous dans les 70% des normes qui nous affectent. Son pouvoir budgétaire et législatif va augmenter. Nous devons décider si les majorités qui les intègrent seront en faveur de l’Union européenne avec des objectifs qui conditionne notre future, ou en seront opposés, avec des politiques moins européennes et plus nationalistes.

Le vote pèse pour orienter la sortie de crise, pour atteindre un Parlement capable de faire des propositions de dialogue social, économique et politique qui nous rapprochent des accords dont nous avons besoins dans les domaines que j’ai déjà mentionné. Quel domage que nous ne soyons pas capable de créer une conscience citoyenne pour que tout le monde ait envie de voter. Et décider du destin de l’Europe qui est le notre !

10:00 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, espagne, social-démocratie, felipe gonzalez